Синдром Марфана - это наследственное заболевание, которое поражает соединительную ткань - волокна, поддерживающие и закрепляющие органы и другие структуры тела. Он чаще всего поражает сердце, глаза, кровеносные сосуды и скелет. Пациенты с синдромом Марфана обычно высокие и худые, с аномально длинными руками, ногами, пальцами рук и ног. Повреждения, вызванные синдромом Марфана, могут быть легкими или тяжелыми. Если поражена аорта - крупный кровеносный сосуд, который несет кровь от сердца к телу, - состояние может стать опасным для жизни. Лечение обычно включает в себя прием лекарств для поддержания низкого артериального давления. Регулярное наблюдение для проверки прогрессирования повреждения является жизненно важным. Многим больным с синдромом Марфана в конечном итоге требуется профилактическая операция по восстановлению аорты.

Основные методы диагностики при синдроме Марфана:

- Клиническое обследование включает оценку внешних признаков, таких как высокий рост, длинные конечности, арахнодактилия, гипермобильность суставов и деформации грудной клетки, что позволяет заподозрить системное нарушение соединительной ткани. Проводится кардиологическое, офтальмологическое и ортопедическое обследование для выявления специфических осложнений заболевания.

- Эхокардиография является основным методом оценки состояния аорты и клапанного аппарата сердца, что позволяет выявить аневризму восходящего отдела аорты, пролапс митрального клапана и дилатацию корня аорты. Метод применяется для динамического наблюдения за прогрессированием аортальной патологии.

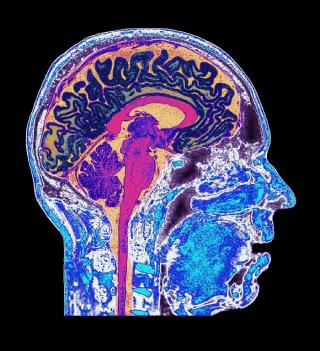

- Магнитно-резонансная томография сердца и аорты для детального анализа состояния крупных сосудов, выявления аневризм, расслоения стенки аорты и степени регургитации на клапанах. МРТ применяется при подозрении на тяжелые сосудистые осложнения синдрома Марфана.

- Компьютерная томографическая ангиография для визуализации структуры аорты и ее ветвей, что позволяет оценить риск разрыва или диссекции сосуда.

- Генетическое тестирование для выявления мутаций в гене FBN1, который кодирует фибриллин-1, что подтверждает диагноз синдрома Марфана и помогает выявить носителей заболевания в семье.

- Офтальмологическое обследование с биомикроскопией и офтальмоскопией используется для выявления подвывиха хрусталика (эктопии лентиса), что является характерным признаком синдрома Марфана. Дополнительно проводится измерение внутриглазного давления для исключения глаукомы.

- Рентгенография позвоночника и грудной клетки применяется для оценки деформаций грудной клетки, сколиотической кривизны и наличия поясничного спондилолиза, что помогает диагностировать скелетные проявления заболевания.

- Магнитно-резонансная томография позвоночника проводится при подозрении на дуральную эктатию, что позволяет выявить расширение дурального мешка в поясничном отделе позвоночника, характерное для синдрома.

В большинстве случаев, электрокардиография (ЭКГ) выбирается как первичный метод диагностики. Если результаты исследования носят тревожный или неясный характер, дополнительно назначается:

- МРТ сердца

- КТ аорты грудного отдела

- УЗИ сердца

- консультация офтальмолога.

Признаки синдрома Марфана

Признаки синдрома Марфана могут сильно различаются даже среди членов одной семьи, поскольку это заболевание может затрагивать множество различных областей тела. Некоторые испытывают лишь легкие последствия, но у других развиваются опасные для жизни осложнения. Особенности синдрома Марфана могут включать:

- высокий рост и худощавое телосложение

- непропорционально длинные руки, ноги и пальцы

- выступающая наружу или наклоненная внутрь грудная кость

- высокое, дугообразное нёбо и скученность зубов

- шумы в сердце

- близорукость

- аномально изогнутый позвоночник

- плоские стопы.

Причины синдрома Марфана

Синдром Марфана вызывается дефектом в гене, который позволяет организму вырабатывать белок, придающий соединительной ткани эластичность и прочность. Большинство пациентов с синдромом Марфана наследуют аномальный ген от одного из родителей, страдающего этим заболеванием. Каждый ребенок больного родителя имеет 50 % унаследовать дефектный ген. Примерно у 25% больных с синдромом Марфана аномальный ген не передается ни от одного из родителей. В этих случаях новая мутация развивается спонтанно.

Факторы риска

Синдром Марфана в равной степени поражает мужчин и женщин и встречается среди представителей всех рас и этнических групп. Поскольку это генетическое заболевание, самым большим фактором риска развития синдрома Марфана является наличие родителя с этим заболеванием.

Осложнения

Поскольку синдром Марфана может поражать практически любую часть тела, он может вызывать самые разнообразные осложнения.

Сердечно-сосудистые осложнения

Наиболее опасные осложнения синдрома Марфана связаны с сердцем и кровеносными сосудами:

- аневризма аорты. Давление крови, выходящей из сердца, может привести к тому, что стенка аорты выпячивается

- расслоение аорты. Стенка аорты состоит из слоев. Рассечение происходит, когда небольшой разрыв во внутреннем слое стенки аорты позволяет крови протиснуться между внутренним и внешним слоями. Это вызывает сильную боль в груди или спине. Расслоение аорты ослабляет структуру сосуда и может привести к разрыву

- пороки клапанов. У больных с синдромом Марфана может быть слабая ткань в клапанах сердца. Это приводит к растяжению тканей клапана и нарушению его работы. Когда клапаны сердца не работают должным образом, сердцу часто приходится работать интенсивнее, чтобы компенсировать это. В конечном итоге это приводит к сердечной недостаточности.

Глазные осложнения

Глазные осложнения могут включать в себя:

- смещение хрусталика. Фокусирующая линза в глазу может сместиться с места, если ее поддерживающие структуры ослабевают. Эта проблема называется эктопия хрусталика, и она встречается более чем у половины больных с синдромом Марфана

- проблемы с сетчаткой. Синдром Марфана также повышает риск отслоения или разрыва сетчатки - светочувствительной ткани, которая покрывает заднюю стенку глаза

- ранняя глаукома или катаракта. У больных с синдромом Марфана эти проблемы со зрением обычно развиваются в более молодом возрасте. Глаукома вызывает повышение давления внутри глаза, что может привести к повреждению зрительного нерва. Катаракта - это помутнение обычно прозрачного хрусталика глаза.

Осложнения костных тканей

Синдром Марфана повышает риск развития аномальных изгибов позвоночника, таких как сколиоз. Он также нарушает нормальное развитие ребер, в результате чего грудная кость может выступать или казаться впалой в грудную клетку. При синдроме Марфана часто возникают боли в ногах и пояснице.

Осложнения при беременности

Синдром Марфана может ослабить стенки аорты - главной артерии, отходящей от сердца. Во время беременности сердце перекачивает больше крови, чем обычно. Это может создавать дополнительную нагрузку на аорту, что повышает риск смертельно опасного рассечения или разрыва.

Электрокардиография, УЗИ, МРТ или КТ сердца при синдроме Марфана - что лучше выбрать

Диагностика синдрома Марфана может быть сложной для врачей, поскольку многие заболевания соединительной ткани имеют схожие признаки. Для подтверждения диагноза синдрома Марфана необходимо наличие определенных сочетаний симптомов и семейного анамнеза. В некоторых случаях у пациента могут быть некоторые признаки синдрома Марфана, но их недостаточно для постановки диагноза. Если врач подозревает синдром Марфана, одним из первых обследований, которое он может порекомендовать, будет УЗИ сердца и ЭКГ. УЗИ проверяет состояние сердечных клапанов и размер аорты. Другие варианты визуализации сердца включают компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию сердца. ЭКГ позволяет оценить качество сердечных ритмов.

Если диагностирован синдром Марфана, нужно будет регулярно проходить визуализацию с помощью КТ грудной аорты, чтобы контролировать размер и состояние аорты.

Генетическое тестирование часто используется для подтверждения диагноза синдрома Марфана.

Что хорошо покажет электрокардиография при синдроме Марфана

- Признаки перегрузки левого предсердия по расширенному зубцу P в нижних отведениях, что помогает диагностировать дилатацию предсердий на фоне митральной недостаточности.

- Аномалии предсердно-желудочкового проведения по удлиненному интервалу P-Q, что свидетельствует о нарушении передачи импульса при растяжении предсердной ткани.

- Изменения желудочковой активности по увеличенному зубцу R в левых грудных отведениях, что отражает гипертрофию или дилатацию левого желудочка.

- Реполяризационные нарушения по депрессии сегмента ST и инверсии зубца T, что свидетельствует о перегрузке миокарда и нарушении кровообращения.

- Наличие аритмий по предсердным и желудочковым экстрасистолам, что помогает выявить дисфункцию проводящей системы сердца при кардиальных осложнениях синдрома Марфана.

ЭКГ при синдроме Марфана выявляет следующие характерные признаки:

В режиме стандартной записи фиксируется удлинение интервала P-Q, что свидетельствует о нарушении внутрипредсердного проведения при дилатации предсердий. В отдельных случаях определяется удлинение интервала Q-T, что указывает на предрасположенность к желудочковым аритмиям.

В режиме анализа предсердной активности выявляются признаки перегрузки левого предсердия, что проявляется расширенным зубцом P в отведениях II, III, aVF, что указывает на растяжение предсердий вследствие митральной недостаточности.

В режиме анализа желудочковой активности фиксируется высокий зубец R в левых грудных отведениях, что свидетельствует об увеличенной массе левого желудочка при хронической перегрузке объемом. В случаях выраженной аортальной недостаточности определяется снижение вольтажа комплекса QRS за счет дилатации левого желудочка.

В режиме оценки ритма выявляются желудочковые и предсердные экстрасистолы, что свидетельствует о дисфункции миокарда на фоне прогрессирующего изменения архитектоники сердца. В тяжелых случаях фиксируется предрасположенность к мерцательной аритмии вследствие дилатации предсердий.

В режиме оценки реполяризационных изменений определяется депрессия сегмента ST и инверсия зубца T в левых грудных отведениях, что свидетельствует о нарушении кровообращения миокарда при выраженной дилатации левого желудочка и аорты.

Оданко исследование плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Структурные изменения аорты и клапанного аппарата, что делает метод неинформативным для диагностики аневризмы и расслоения аорты.

- Объемные изменения камер сердца, что ограничивает возможность точного определения степени дилатации предсердий и желудочков.

- Нарушения гемодинамики в крупных сосудах, что снижает диагностическую ценность метода при оценке выраженности аортальной регургитации.

- Функциональные характеристики соединительной ткани сердца и сосудов, что делает метод недостаточным для выявления предрасположенности к разрыву аорты.

- Ранняя диагностика поражения миокарда без выраженной электрофизиологической дисфункции, что снижает чувствительность метода при начальных стадиях заболевания.

Что хорошо покажет ультразвуковое исследование при синдроме Марфана

- Диаметр восходящего отдела аорты фиксирует по расширению просвета сосуда, что позволяет определить степень дилатации и риск расслоения.

- Функцию митрального клапана оценивает по глубине пролабирования створок, что помогает выявить степень митральной регургитации.

- Нарушение эластичности стенки аорты выявляет по сниженной подвижности при допплерографии, что свидетельствует о слабости соединительной ткани.

- Состояние венечных клапанов анализирует по их подвижности и наличию регургитации, что помогает диагностировать предрасположенность к аортальной недостаточности.

- Изменения дурального мешка фиксирует по его расширению при сонографии позвоночника, что свидетельствует о дуральной эктатии.

УЗИ при синдроме Марфана выявляет следующие характерные признаки:

В режиме эхокардиографии визуализируется дилатация восходящего отдела аорты, что указывает на повышение риска расслоения или разрыва сосуда. В области клапанного аппарата выявляется пролапс митрального клапана с выраженной регургитацией, что свидетельствует о нарушении замыкательной функции клапанов.

В режиме допплерографии сердечно-сосудистой системы фиксируется обратный ток крови через митральный клапан, что подтверждает его недостаточность и приводит к перегрузке левого предсердия. В аорте выявляется снижение эластичности стенки и патологическое расширение сосудистого просвета, что свидетельствует о слабости соединительной ткани.

В режиме трансторакального УЗИ грудной клетки выявляется патологическое увеличение переднезаднего диаметра грудной клетки, что указывает на возможную воронкообразную или килевидную деформацию грудины, характерную для синдрома Марфана.

При диагностике органов брюшной полости фиксируется увеличение подвижности связок внутренних органов, что свидетельствует о дисплазии соединительной ткани и повышенном риске пролапса клапанов, аневризм и грыж.

При сонографии позвоночника выявляется расширение дурального мешка, что является признаком дуральной эктатии в поясничном отделе позвоночника, характерной для синдрома Марфана.

Оданко эхокардиография плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Структурные изменения аорты на уровне дуги и нисходящего отдела, что снижает точность диагностики в этих зонах.

- Состояние стенок крупных сосудов в начальных стадиях заболевания, что затрудняет выявление предрасположенности к расслоению.

- Тонкие изменения в соединительной ткани сердца и сосудов, что ограничивает возможность ранней диагностики системных нарушений.

- Степень воздействия сосудистой патологии на мозговое кровообращение, что делает метод неинформативным при оценке цереброваскулярных осложнений.

- Изменения в костно-мышечной системе и патологии суставов, что снижает чувствительность метода при изучении скелетных проявлений заболевания.

Что хорошо покажет магнитно-резонансная томография при синдроме Марфана

- Диаметр и структура стенки аорты по расширению просвета сосуда и истончению стенки, что позволяет выявить предрасположенность к расслоению.

- Степень пролапса митрального клапана по выраженности смещения створок в полость левого предсердия, что помогает диагностировать клапанную недостаточность.

- Степень изменений в дуральном мешке по его расширению в поясничном отделе позвоночника, что свидетельствует о дуральной эктатии.

- Величина деформации грудной клетки по изменению положения грудины и ребер, что позволяет определить степень выраженности килевидной или воронкообразной грудной клетки.

- Нарушения в позвоночнике по увеличению подвижности позвонков и истончению межпозвоночных дисков, что помогает выявить предрасположенность к искривлению осанки и грыжам.

МРТ при синдроме Марфана выявляет следующие характерные признаки:

На Т1-взвешенных изображениях аорта визуализируется с признаками дилатации в области восходящего отдела, что свидетельствует о нарушении эластичности стенки и предрасположенности к расслоению. В зонах дегенеративных изменений фиксируется утолщение стенки сосуда, что указывает на фиброзные изменения.

На Т2-взвешенных изображениях выявляется расширение корня аорты и патологическое растяжение стенки, что свидетельствует о слабости соединительной ткани. В области митрального клапана фиксируется пролапс створок с признаками регургитации, что подтверждает нарушение клапанной функции.

На ангиографических сканах выявляется расширение аорты, при выраженной патологии фиксируются зоны расслоения стенки сосуда, что указывает на риск аортальной диссекции. Ветви дуги аорты могут быть расширены или деформированы, что свидетельствует о системной сосудистой патологии.

При сканировании позвоночника визуализируется дуральная эктатия в поясничном отделе, что проявляется увеличением диаметра дурального мешка и истончением костных структур вокруг позвоночного канала. В случаях выраженной патологии фиксируются зоны сдавления спинного мозга, что может приводить к неврологическим симптомам.

При сканировании грудной клетки выявляются деформации в виде килевидной или воронкообразной формы грудины, что является характерным признаком соединительнотканной дисплазии. В области реберно-грудинных сочленений фиксируются признаки повышенной подвижности и нестабильности костных структур.

Оданко томография плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Слабовыраженные изменения соединительной ткани, что делает метод недостаточно чувствительным для оценки биохимических нарушений в коллагеновых волокнах.

- Функциональные характеристики сосудистой стенки, что ограничивает возможность оценки ее эластичности и риска внезапного разрыва.

- Начальные стадии дегенерации клапанного аппарата сердца, что снижает точность диагностики при минимальных изменениях.

- Незначительные изменения в венозной системе, что делает метод малоинформативным для диагностики сосудистых дисплазий малого диаметра.

- Изменения в мелких суставах и связках, что снижает чувствительность метода при выявлении гипермобильности суставов.

Что хорошо покажет компьютерная томография при синдроме Марфана

- Диаметр и структурные изменения аорты по расширению просвета и истончению стенки, что помогает диагностировать риск расслоения и разрыва сосуда.

- Выраженность деформации грудной клетки по изменению положения грудины и ребер, что позволяет определить степень воронкообразной или килевидной деформации.

- Аномалии позвоночного столба по наличию сколиотических изменений, повышенной подвижности позвонков и дуральной эктатии, что помогает диагностировать дисплазию соединительной ткани.

- Степень изменений в легочной ткани по выявлению буллезных трансформаций, что позволяет определить предрасположенность к спонтанному пневмотораксу.

- Состояние артериального русла по участкам дилатации или стеноза крупных сосудов, что помогает оценить риск тромбообразования и гемодинамических осложнений.

Компьютерная томография при синдроме Марфана выявляет следующие характерные признаки:

В режиме ангиографического исследования визуализируется расширение восходящего отдела аорты и ее корня, что свидетельствует о повышенном риске расслоения и разрыва сосуда. В области дуги аорты и ее ветвей могут фиксироваться участки дилатации и патологического истончения стенки, что указывает на системное поражение сосудов.

В режиме тонкослойной реконструкции грудной клетки выявляются изменения формы грудины с ее воронкообразной или килевидной деформацией, что является характерным признаком дисплазии соединительной ткани. В случаях выраженных нарушений фиксируется компрессия органов грудной клетки за счет деформации костных структур.

В режиме визуализации костных структур позвоночника выявляется искривление позвоночного столба, что проявляется сколиотическими изменениями, повышенной подвижностью позвонков и истончением межпозвоночных дисков. В поясничном отделе может фиксироваться дуральная эктатия в виде расширенного дурального мешка.

В режиме объемной реконструкции сосудов визуализируется стеноз или аневризматическое расширение крупных артерий, что указывает на повышенную ломкость и ослабление сосудистой стенки. В тяжелых случаях определяется признаки диссекции аорты, что требует экстренного хирургического вмешательства.

При исследовании легочной ткани фиксируются признаки буллезных изменений, что свидетельствует о повышенном риске спонтанного пневмоторакса. В области диафрагмы могут выявляться признаки грыжевых выпячиваний, что указывает на слабость соединительнотканных структур.

Оданко МСКТ плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Функциональные изменения сосудистой стенки, что делает метод недостаточно чувствительным для диагностики эластических свойств аорты.

- Слабовыраженные изменения соединительной ткани, что ограничивает возможность ранней диагностики патологии коллагеновых волокон.

- Начальные стадии клапанных аномалий сердца, что снижает чувствительность метода при минимальных изменениях створок.

- Изменения в малых суставах и связках, что делает метод малоинформативным для диагностики гипермобильности суставов.

- Динамические характеристики кровотока и регургитации в клапанах, что делает обследование недостаточным для оценки функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы.

Список медицинской литературы:

- Ватутин Н.Т., Склянная Е.В., Кетинг Е.В. Синдром Марфана. Кардиология 2006; 1: 92-98.

- Лисиченко О.В. Синдром Марфана. / Новосибирск, Наука, 1986. 163 с.

- Макаренко В.Н. Диагностика хирургических заболеваний аорты и ее ветвей с помощью спиральной компьютерной томографии, Дисс. докт. мед. наук 2001, 280 с.

- Мякишев В.Б., Синицин В.Е., Беличенко О.И. МРТ-диагностика при аневризме восходящей аорты до и после операции имплантации клапансодержащего кондуита. // Материалы научной конференции ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины. - 1993. - С. 83.

- Сандриков В.А., Белов Ю.В., Ковалевская О.А. и др. Диагностика аневризм и расслоения восходящего отдела аорты и оценка результатов реконструктивных операций методом чрезпищеводной эхокардиографии. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2001; 5: 45-51

Синдром Марфана - это генетическое системное заболевание соединительной ткани, которая поддерживают структуру тела, внутренних органов и других тканей организма. Типичные характерные черты пациента с болезнью Марфана включают: высокий рост аномально длинные и тонкие конечности, пальцы рук и ног (арахнодактилия) пороки сердца вывих хрусталика.

Магнитно-резонансная томография в клинической практике используется более 30 лет, и за этот срок апробации не было выявленного ни одного случая негативного воздействия МРТ на здоровье человека. Также, как и УЗИ, этот метод считается абсолютно безопасным, но для данного вида диагностики существует ряд абсолютных

МРТ с контрастным усилением входит в диагностический арсенал врачей с 1980-х годов. Первое сообщение об открытии явления магнитного резонанса произошло в сороковые годы прошлого века. Но до того, как впервые были получены изображения, основанные на ядерно-магнитном резонансе, прошло почти тридцать лет. Только в 1974 году был выдан первый патент на устройство и методику получения МРТ изображений.

Служба бесплатной

Служба бесплатной