Эпидуральная гематома возникает вследствие скопления массы крови между черепом и защитным покрытием мозга. Обычно она появляется вследствие тупой травмы головы, когда мозг, буквально, отскакивает от внутренних частей черепа. Из-за этого может разорваться слизистая оболочка и кровеносные сосуды мозга, что приводит к внутреннему кровотечению и, как следствию, гематоме. Эпидуральная гематома способна давить на мозг и провоцировать его набухание, вследствие чего происходит смещение органа внутри черепа, что, в свою очередь, провоцирует возникновение нарушений зрения, речи, сознания и подвижности. Без должного лечения скопление крови способно спровоцировать летальный исход.

Основные методы диагностики при эпидуральной гематоме:

- Неврологический осмотр с оценкой уровня сознания, реакций зрачка и двигательных нарушений, что помогает выявить признаки повышенного внутричерепного давления и сдавления мозга.

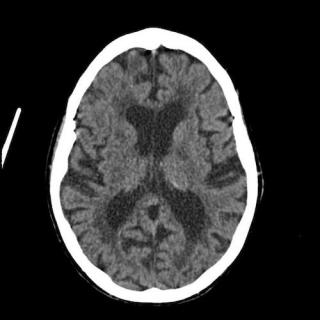

- Компьютерная томография головного мозга является основным методом диагностики, позволяя визуализировать двояковыпуклое (лентикулярное) скопление крови между твердой оболочкой мозга и внутренней поверхностью черепа.

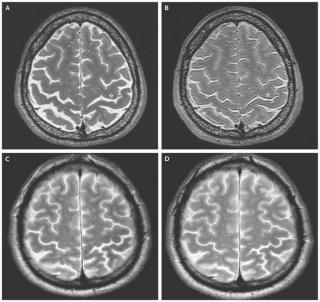

- Магнитно-резонансная томография позволяет определить стадию кровоизлияния, оценить наличие отека мозга и уточнить вовлечение соседних структур.

- Ангиография сосудов головного мозга используется для выявления повреждений артериальных ветвей твердой оболочки, особенно при подозрении на разрыв менингеальных артерий. Метод применяется при подозрении на сосудистые аномалии, предрасполагающие к кровоизлиянию.

- Транскраниальная допплерография проводится для оценки внутричерепного давления и выявления вторичных сосудистых нарушений, возникающих на фоне компрессии головного мозга. Метод может использоваться для динамического контроля состояния пациента.

- Эхоэнцефалоскопия применяется для быстрой оценки смещения срединных структур мозга в экстренных ситуациях, когда невозможна срочная томография. Метод ориентирован на выявление окклюзии ликворных путей и признаков дислокационного синдрома.

В большинстве случаев, КТ черепа выбирается как первичный метод диагностики. Если результаты исследования носят тревожный или неясный характер, дополнительно назначается:

- Эхоэнцефалография (М-ЭХО)

- МРТ головного мозга

Признаки эпидуральной гематомы

Проявления эпидуральной гематомы зависят от тяжести травмы. Симптомы могут возникнуть уже через несколько минут с момента получения повреждения. О гематоме свидетельствуют:

- спутанность сознания

- головокружение

- сонливость

- сильная головная боль

- тошнота и рвота

- увеличение зрачка одного из глаз

- односторонняя потеря зрения

- слабость некоторых конечностей

- одышка и другие изменения дыхания.

При особо тяжелых повреждениях пациент может потерять сознание или впасть в кому. Вне зависимости от сложности травмы, медицинскую помощь нужно оказать незамедлительно.

Причины появления эпидуральной гематомы

Обычно эпидуральная гематома возникает в результате травмы головы: удара, ДТП, столкновения в контактных видах спорта или физического насилия.

Группы риска

Есть несколько категорий пациентов, которые наиболее подвержены возникновению эпидуральной гематомы:

- пожилые люди

- люди с двигательными расстройствами

- лица, перенесшие травмы головы

- пациенты, принимающие кроворазжижающие препараты

- алко- и наркозависимые

- лица, не пользующиеся средствами личной безопасности во время вождения (шлемами и пристегивающимися ремнями).

КТ, М-ЭХО и МРТ в диагностике эпидуральной гематоме

Для определения эпидуральной гематомы используется несколько диагностических методов:

- неврологические исследования для оценки когнитивных и двигательных функций

- компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга для оценки состояния черепа и мягких тканей мозг

- электроэнцефалография для определения электрической активности головного мозга.

Что хорошо покажет компьютерная томография при эпидуральной гематоме

Форма и размеры гематомы по характерному двояковыпуклому (лентикулярному) скоплению крови, что позволяет определить объем кровоизлияния и степень компрессии мозга.

- Степень смещения срединных структур по отклонению серповидного отростка и сдавлению боковых желудочков, что указывает на развитие дислокационного синдрома.

- Состояние костных структур, что позволяет установить травматический механизм возникновения гематомы.

- Интенсивность отека мозга по зоне гиподенсивности вокруг гематомы, что помогает оценить выраженность вторичных повреждений нервной ткани.

КТ при эпидуральной гематоме выявляет следующие характерные признаки:

В режиме нативного сканирования визуализируется гиперденсивное двояковыпуклое (лентикулярное) скопление крови между твердой оболочкой мозгаи внутренней поверхностью черепа, что указывает на артериальный характер кровоизлияния. Гематома не распространяется за границы швов черепа, что является характерным признаком эпидурального кровоизлияния.

В режиме тонкослойной реконструкции визуализируется значительное сдавление прилегающих отделов мозга, особенно лобной, височной или теменной доли.

В режиме объемной реконструкции фиксируется степень смещения срединных структур мозга, что свидетельствует о компрессионном воздействии гематомы и риске дислокационного синдрома. При тяжелых формах фиксируется деформация боковых желудочков и окклюзия ликворных путей.

В режиме контрастного усиления выявляется активное экстравазатное контрастирование при продолжающемся кровотечении, что указывает на разрыв менингеальной артерии. В случаях хронического течения визуализируется гиподенсивное кольцо вокруг гематомы, что свидетельствует о ее организации.

В режиме костного окна может выявляться возможный перелом височной или теменной кости в зоне гематомы, что указывает на травматический механизм кровоизлияния и позволяет оценить степень повреждения черепа.

Оданко МСКТ плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Ранние признаки слабовыраженного кровоизлияния без значительного скопления крови, что снижает чувствительность метода при минимальном повреждении сосудов.

- Структурные изменения ткани мозга без выраженной компрессии оценивает с низкой детализацией, что делает метод недостаточно чувствительным при легких формах травматического поражения.

- Функциональные нарушения мозгового кровотока и метаболические изменения, что ограничивает диагностику вторичных ишемических повреждений.

- Динамика рассасывания гематомы на поздних стадиях, что снижает эффективность исследования при контроле за хроническими процессами.

- Изменения в тонких артериях и капиллярах без выраженной экстравазации плохо дифференцируются, что ограничивает возможность выявления микрокровоизлияний и скрытых сосудистых повреждений.

Что хорошо покажет М-эхоэнцефалография при эпидуральной гематоме

- Степень смещения срединных структур по латеральному отклонению М-эхосигнала, что помогает определить степень компрессии головного мозга.

- Динамика внутричерепного давления по изменению эхосигнала в процессе мониторинга, что позволяет выявить прогрессирование гематомы и нарастание отека.

- Наличие дислокационного синдрома по выраженной асимметрии сигнала от боковых желудочков, что свидетельствует о компрессионном воздействии гематомы.

- Компрессия ликворных путей по снижению сигнала от боковых желудочков, что указывает на нарушение циркуляции спинномозговой жидкости и развитие внутричерепной гипертензии.

- Выраженность отека окружающих тканей по изменению плотности сигнала в пораженной области, что позволяет косвенно судить о степени воспалительной реакции.

ЭХО при эпидуральной гематоме выявляет следующие характерные признаки:

В режиме одномерного ультразвукового сканирования фиксируется смещение срединных структур мозга, что указывает на компрессионное воздействие гематомы и риск дислокационного синдрома. При значительном скоплении крови выявляется латеральное отклонение М-эхосигнала более чем на 3 мм, что свидетельствует о выраженной компрессии головного мозга.

В режиме динамического мониторинга регистрируется нарастание смещения срединных структур, что помогает выявить прогрессирование внутричерепного давления и ухудшение состояния пациента. В случаях стабильного кровоизлияния параметры эхосигнала остаются неизменными, что указывает на отсутствие прогрессирующего отека.

В режиме оценки ликворных пространств выявляется уменьшение размеров боковых желудочков на стороне поражения, что свидетельствует о компрессии ликворных путей и развитии гипертензионного синдрома. При массивной гематоме может фиксироваться исчезновение сигнала от пораженного желудочка.

В режиме измерения амплитуды эхосигналов регистрируется разница в плотности тканей между пораженной и интактной стороной мозга, что указывает на наличие значительной внутримозговой компрессии. В зонах, прилегающих к гематоме, возможна усиленная эхоплотность, свидетельствующая о реактивном отеке.

В режиме неотложной диагностики при тяжелых черепно-мозговых травмах могут выявляться выраженные нарушения внутричерепного давления, что критично для принятия экстренных решений по хирургическому вмешательству.

Оданко сканирование плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Точная локализация и форма гематомы, что делает метод недостаточно точным для детальной диагностики кровоизлияния.

- Размеры гематомы определяет косвенно по степени смещения структур, что снижает точность оценки объема кровоизлияния.

- Малые или глубоко расположенные гематомы без выраженной компрессии, что ограничивает эффективность метода при слабовыраженных кровоизлияниях.

- Изменения в коре головного мозга и тонких сосудистых структурах, что делает метод неэффективным для диагностики слабовыраженных повреждений.

- Детальные особенности мозгового отека и ишемических изменений плохо визуализирует, что снижает точность диагностики вторичных повреждений головного мозга.

Что хорошо покажет магнитно-резонансная томография при эпидуральной гематоме

- Форма и объем гематомы по четким двояковыпуклым контурам с различной интенсивностью сигнала на Т1- и Т2-взвешенных изображениях, что позволяет определить стадию кровоизлияния.

- Степень компрессии головного мозга по изменению расположения серого и белого вещества, что помогает выявить нарастающий внутричерепной объемный эффект.

- Величина перифокального отека по гиперинтенсивному сигналу на Т2-взвешенных изображениях, что свидетельствует о реактивном воспалении и изменениях ликвородинамики.

- Распространенность гематомы и ее границы, что помогает дифференцировать хронический и острый процесс.

- Состояние сосудов и возможный источник кровотечения по ангиографическим сканам, что позволяет выявить продолжающееся кровотечение и повреждение артериальных структур.

МРТ при эпидуральной гематоме выявляет следующие характерные признаки:

На Т1-взвешенных изображениях гематома визуализируется как гиперинтенсивное скопление крови с четкими двояковыпуклыми границами, что свидетельствует о субострой или хронической стадии кровоизлияния. В остром периоде возможно изоинтенсивное или гипоинтенсивное сигналовыражение в зависимости от содержания оксигемоглобина.

На Т2-взвешенных изображениях гематома представлена гипоинтенсивной зоной с возможным гиперинтенсивным ободком, что указывает на перифокальный отек и воспалительный ответ. При длительном течении гематомы может выявляться четкое кольцевое гиперинтенсивное накопление продуктов распада крови.

На изображениях с подавлением сигнала от жира гематома четко ограничена от окружающей ткани, в зонах компрессии головного мозга фиксируется гиперинтенсивный сигнал, что свидетельствует о ликвородинамических изменениях и возможной гипертензии.

На диффузионно-взвешенных изображениях фиксируется ограничение диффузии в зоне гематомы, что подтверждает высокую клеточную плотность из-за коагулированной крови. Окружающие структуры могут демонстрировать измененную диффузию из-за компрессионного отека.

На изображениях с контрастным усилением возможно усиленное накопление контраста по краю гематомы, что свидетельствует о воспалительных изменениях твердой мозговой оболочки или продолжающемся кровотечении.

На ангиографических изображениях при активном кровотечении фиксируется экстравазат контрастного вещества в зону гематомы, что позволяет выявить источник артериального повреждения, чаще всего среднюю менингеальную артерию.

Оданко томограммах плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

Острые гиперакутные кровоизлияния без значительного разрушения эритроцитов, что снижает чувствительность метода в первые часы после травмы.

Тонкие линии свежего кровоизлияния без выраженного объемного эффекта, что ограничивает диагностику небольших гематом.

Функциональные нарушения мозгового кровотока и региональные изменения перфузии, что снижает чувствительность к вторичным ишемическим осложнениям.

Малые костные повреждения черепа, что делает метод менее эффективным для диагностики сочетанных черепно-мозговых травм.

Лечение

План лечения будет зависеть от тяжести вашего состояния и имеющихся симптомов.

В большинстве случаев ваш врачи прибегают к хирургическому удалению гематомы. Операция называется краниотомией. Она подразумевает вскрытие части черепной коробки с последующим извлечением скопления крови.

Альтернативой краниотомии является аспирация. В данном случае удаление гематомы происходит с помощью специального насоса. Аспирация назначается только при небольших гематомах, которые не оказывают давления на головной мозг.

Перед краниотомией или аспирацией врач-травматолог может назначить курс лекарств, которые помогут уменьшить воспаление и уровень внутричерепного давления. Как правило, лечение происходит с помощью гиперосмотических агентов: маннитола, глицерина и гипертонического солевого раствора. Перечисленные препараты предназначены для уменьшения отека мозга.

После удаления гематомы врач может прописать противосудорожные препараты. Их придется принимать в течение нескольких месяцев или даже лет, в зависимости от тяжести повреждения.

После проведения основного лечения, пациенту может потребоваться физиотерапия или трудотерапия. Обычно реабилитационные мероприятия назначаются лицам, столкнувшимся со следующими проблемами:

- слабость

- недержание мочи

- нарушение двигательных функций

- частичное онемение конечностей или паралич.

Восстановление физических способностей происходит преимущественно за счет специальных упражнений, которые направлены на возвращение функциональности тела человека. В других случаях для пациентов разрабатываются программы, помогающие вернуть способности к самообслуживанию и принятию каких-либо решений.

Список медицинской литературы:

- Бородина Л.A. Диагностика и лечение гематом задней черепной ямки. // В сб. научных трудов НИИСП им. Склифосовского Н.В.- М.-1982.-Т.50.-С.44-46.

- Кузьменко В.А. Компьютерная томография в диагностике черепно-мозговой травмы. // Дис.канд.мед.наук.-М.-1984.- С. 167.

- Педаченко Е.Г., Морозов А.Н. Об эпидуральных гематомах задней черепной ямки. // Вопр. нейрохир.-1981.-№1.-С.52-53.

- Сингур Н.А. Ушибы мозга. // М.Медицина.-1970.-С.44-49.

- Танасков М.М. Трудности в диагностике гематом ЗЧЯ. // В сб. Материалы нейрохирургической конференции.-Харьков.-1969.-С. 156157.

- Харитонова К.К., Окладников Г.И. Травматические гематомы задней черепной ямки. // В сб. III- Всесоюзный Съезд нейрохирургов. Тезисы докладов.-М.-1982.-С.113-114.

Обследование головного мозга - это сложная диагностическая задача для любого специалиста. Он надежно спрятан под черепными пластинами, поэтому в большинстве случаев доступен только для неинвазивных методов диагностики. В арсенале врачей есть следующие способы оценить различные аспекты анатомии и функции мозга:

Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать всевозможные участки человеческого тела и незаменима во многих случаях в диагностике неврологических заболеваний, а вот как часто можно делать МРТ, мы поговорим в этой статье. МРТ и МСКТ диагностика (компьютерная томография) - это разные по своим физическим принципам исследования.

В каких случаях врач должен назначить Вам МРТ головного мозга, а в каких ЭЭГ, и что из них лучше - обо всем этом подробнее мы поговорим в этой статье. Когда принимается решение о той или иной форме диагностики, доктор исходит из нескольких факторов: цель обследования и первичный диагноз;

Служба бесплатной

Служба бесплатной