Синдром Туретта - это неврологическое расстройство, включающее повторяющиеся непроизвольные тики, физические движения и голосовые всплески. Точная причина неизвестна.К наиболее распространенным формам тиков относятся: моргание, сопение, хрюканье, сморщивание, движения плечами, движения головой.

Основные методы диагностики при синдроме Туретта:

- Неврологический осмотр с оценкой наличия моторных и вокальных тиков, их характера, частоты и тяжести. Оценивается влияние симптомов на повседневную активность, когнитивные функции и психоэмоциональное состояние пациента.

- Нейропсихологическое тестирование для выявления сопутствующих когнитивных нарушений, дефицита внимания, обсессивно-компульсивных расстройств и других психоневрологических сопутствующих состояний.

- Электроэнцефалография для исключения эпилептиформной активности помогает выявить нарушения биоэлектрической активности головного мозга при сопутствующих неврологических заболеваниях.

- Магнитно-резонансная томография головного мозга для выявления структурных изменений в подкорковых структурах, стриатуме, коре лобных долей и базальных ганглиях, которые могут быть связаны с патогенезом синдрома Туретта. Метод позволяет исключить другие органические поражения, приводящие к моторным нарушениям.

- Функциональная магнитно-резонансная томография для оценки активности нейронных сетей, участвующих в контроле движения и эмоциональной регуляции.

- Позитронно-эмиссионная томография с применением радиофармпрепаратов используется для оценки метаболической активности нейронов и выявления нарушений дофаминергической передачи, что связано с гиперактивностью базальных ганглиев при синдроме Туретта.

- Генетическое тестирование при семейных формах заболевания для выявления возможных мутаций, связанных с наследственной предрасположенностью к синдрому Туретта.

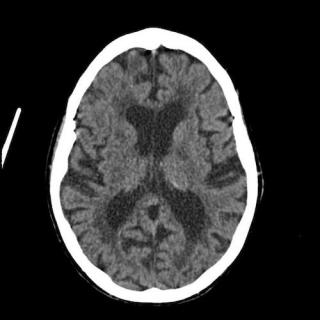

В большинстве случаев, КТ головного мозга выбирается как первичный метод диагностики. Если результаты исследования носят тревожный или неясный характер, дополнительно назначается:

- МРТ головного мозга

- Электроэнцефалография (ЭЭГ)

- Электронейромиография (ЭНМГ)

Признаки синдрома Туретта

Признаки синдрома Туретта включают неконтролируемые физические тики и спонтанные голосовые. Обычно они впервые проявляются в возрасте от 4 до 6 лет. Начинается все с небольших мышечных тиков головы и шеи. Со временем могут появиться другие тики в туловище или конечностях. Пациенты с диагнозом синдром Туретта имеют как моторные, так и голосовые тики. Моторные связаны с движением, а вокальные - со звуками или речью. Симптомы обычно обостряются в периоды возбуждения, стресса и тревоги. Симптомы, как правило, наиболее выражены в раннем подростковом возрасте.

Тики классифицируются по типу. Простые обычно затрагивают только одну группу мышц и являются кратковременными. Сложные - это скоординированные движения или вокализации с участием нескольких групп мышц.

Моторные тики: моргание глазами, прикосновение к предметам, бегающий взгляд, непристойные жесты, высовывание языка, сгибание или скручивание тела, подергивание носом, шаг по определенным шаблонам, движение ртом, прыжки, подергивание головой, пожимание плечами.

Голосовые тики: икание, повторение собственных или чужих слов или фраз, хрюканье, кашель, использование вульгарных или непристойных слов, лай.

Причины синдрома Туретта

Синдром Туретта - это очень сложный синдром. Он связан с нарушениями в различных частях мозга и электрических цепях, которые их соединяют. Не существует исследования для диагностики синдрома Туретта. Визуализация мозга и уровень нейротрансмиттеров в крови кажутся нормальными при данном заболевании. Причина синдрома Туретта в настоящее время неизвестна, и не существует способа его предотвратить. Считается, что причиной может быть наследственное генетическое различие.

КТ, МРТ, ЭЭГ и ЭНМГ в диагностике синдрома Туретта

Обратите внимание на такое поведение, как внезапные тики, движения и другие непроизвольные действия. Беседа с неврологом и психотерапевтом поможет определить, связаны ли эти симптомы с синдромом Туретта или другим расстройством. Врач расспросит о симптомах. Для постановки диагноза необходимо наличие одного моторного и одного голосового тика на протяжении не менее 1 года. Некоторые заболевания имитируют синдром Туретта, поэтому врач назначит визуализирующие исследования, такие как МРТ головного мозга, КТ голоного мозга, электронейромиография или электроэнцефалография. Они назначаются, чтобы исключить другие заболевания, которые могут вызывать подобные движения, например, опухоль мозга или припадки височной доли. Пациенты с синдромом Туретта часто страдают и другими заболеваниями, в том числе:

- синдром дефицита внимания с гиперактивностью

- обсессивно-компульсивное расстройство

- неспособность к обучению

- расстройство сна

- тревожное расстройство

- аффективные расстройства.

Что хорошо покажет компьютерная томография при синдроме Туретта

- Объем и симметрия хвостатых ядер, что помогает выявить изменения, связанные с дисфункцией подкорковых структур.

- Форма и размеры боковых желудочков по их расширению или асимметрии, что может указывать на нарушение регуляции ликвородинамики при вовлечении базальных ганглиев.

- Плотность серого и белого вещества дифференцирует по контрастности коры и подкорковых структур, что позволяет выявить особенности анатомического строения головного мозга.

- Структурную целостность базальных ганглиев оценивает по плотности и форме скорлупы, бледного шара и стриатума, что помогает определить возможные аномалии их развития.

- Перфузионные особенности головного мозга по распределению кровотока в подкорковых зонах, что позволяет выявить участки гипо- или гиперперфузии, связанные с нарушением регуляции двигательной активности.

КТ при синдроме Туретта выявляет следующие характерные признаки:

В режиме нативного сканирования подкорковые структуры, включая хвостатое ядро и скорлупу, могут быть уменьшены в объеме, что свидетельствует о дисфункции базальных ганглиев. Лобные доли визуализируются с нормальной или незначительно измененной кортикальной толщиной, при тяжелых формах фиксируются участки субкортикальной атрофии.

В режиме тонкослойной реконструкции выявляется изменение симметрии хвостатых ядер, что может указывать на дисбаланс между их правой и левой частью, связанный с нарушением дофаминергической регуляции. Вентрикуломегалия фиксируется в виде расширения боковых желудочков, что может отражать вовлечение подкорковых структур в патологический процесс.

В режиме высокой контрастности дифференциация корковых и подкорковых зон может быть снижена, что свидетельствует о возможных изменениях функциональной нейросети, связанной с моторным контролем. Внутренние капсулы и таламус могут иметь минимальные структурные изменения, при тяжелых формах фиксируется их асимметрия.

В режиме трехмерной реконструкции визуализируется объемное изменение структуры головного мозга, выявляются особенности строения стриатума, скорлупы и бледного шара, что помогает оценить степень вовлеченности базальных ганглиев в развитие симптомов.

В режиме перфузионной КТ регионарный кровоток в подкорковых структурах может быть неравномерным, при выраженных нарушениях фиксируются зоны гипоперфузии в лобных отделах, что указывает на изменения нейрональной активности в этих зонах.

Оданко МСКТ плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Функциональные изменения дофаминергической активности в базальных ганглиях, что делает обследование неинформативным для изучения нейротрансмиттерных нарушений.

- Динамика нейронных взаимодействий в кортикостриарных сетях, что ограничивает возможность выявления функциональной дисрегуляции моторного контроля.

- Слабовыраженные изменения серого вещества без значительной атрофии, что снижает точность диагностики ранних нейродегенеративных процессов.

- Аномалии проводящих путей и тонкие изменения миелинизации, что не позволяет выявить нарушения нейрональных связей.

- Изменения в активности моторных зон коры головного мозга без выраженных структурных дефектов, что снижает точность диагностики легких форм синдрома Туретта.

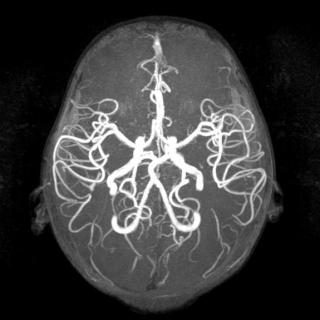

Что хорошо покажет магнитно-резонансная томография при синдроме Туретта

- Объем и структура базальных ганглиев по изменению размеров хвостатого ядра и скорлупы, что помогает определить их роль в нарушении моторного контроля.

- Функциональная активность лобных долей по изменениям кровотока и активации нейронных сетей, что позволяет выявить дисбаланс в регуляции импульсивности и когнитивных процессов.

- Состояние проводящих путей между корой и подкорковыми структурами по параметрам диффузии, что помогает определить аномалии в передаче сигналов между лобными отделами и стриатумом.

- Распределение серого и белого вещества по различию плотности нейронных слоев, что помогает определить возможные нейроанатомические изменения, характерные для синдрома.

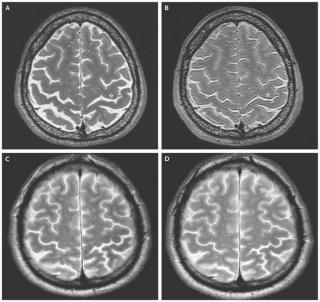

МРТ при синдроме Туретта выявляет следующие характерные признаки:

На Т1-взвешенных изображениях хвостатое ядро визуализируется с возможным уменьшением объема, при тяжелых формах фиксируется снижение плотности серого вещества в области базальных ганглиев. Лобные доли могут иметь незначительное истончение коркового слоя, что отражает дисфункцию моторных и когнитивных процессов.

На Т2-взвешенных изображениях подкорковые структуры демонстрируют изменения интенсивности сигнала, при выраженных нарушениях выявляются зоны гиперинтенсивности в стриатуме, что свидетельствует о изменениях в нейрональных сетях. Внутренние капсулы могут иметь асимметрию интенсивности, что указывает на дисбаланс в передаче моторных импульсов.

На сканах с подавлением сигнала от жира выявляется распределение серого и белого вещества, при вовлечении кортико-стриарных путей фиксируется изменение структуры миелинизации, что указывает на нейродегенеративные или функциональные изменения.

На функциональных изображениях активность лобных долей и базальных ганглиев фиксируется по гипо- или гиперактивным зонам, что отражает изменения в моторном контроле и регуляции импульсивного поведения. В зонах моторной коры могут выявляться участки нарушения активности, что свидетельствует о дисбалансе в процессах торможения и возбуждения.

На диффузионно-взвешенных изображениях могут выявляться изменения в структуре белого вещества, связанные с нарушением координации двигательных импульсов.

Оданко томография плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Нейротрансмиттерные изменения в дофаминергических системах, что делает обследование неинформативным для изучения химического дисбаланса, связанного с синдромом Туретта.

- Динамическое изменение активности нервных цепей во времени, что ограничивает возможность диагностики транзиторных колебаний двигательной возбудимости.

- Аномалии нейронных связей без выраженной атрофии, что снижает точность диагностики при легких формах заболевания.

- Тонкие нарушения в кортико-стриарных связях без выраженной дегенерации, что ограничивает диагностику скрытых функциональных расстройств.

- Паттерны нейронной гиперактивности, связанные с импульсивными тиками, что делает метод менее чувствительным для выявления локальных зон возбуждения.

Что хорошо покажет электроэнцефалография при синдроме Туретта

- Частота и распределение бетта-активности в лобных и центральных зонах по усиленным высокочастотным колебаниям, что помогает выявить гиперактивность моторных центров.

- Степень десинхронизации альфа-ритма при когнитивных нагрузках оценивает по снижению амплитуды в передних отделах коры, что свидетельствует о нарушении процессов торможения.

- Амплитуда пароксизмальных всплесков активности без эпилептиформных паттернов по кратковременным эпизодам усиления бетта-активности, что отличает синдром Туретта от эпилепсии.

- Изменения сенсомоторных вызванных потенциалов по укороченной латентности ответов, что отражает ускоренное проведение импульсов в корково-подкорковых структурах.

- Колебания ритмов в периоды усиления симптомов по эпизодам нестабильности электрической активности, что помогает оценить динамику моторных нарушений.

ЭЭГ при синдроме Туретта выявляет следующие характерные признаки:

В режиме фоновой записи фиксируется повышенная частота бета-активности в лобных и центральных отделах, что свидетельствует о дисбалансе возбуждающих и тормозных механизмов в кортико-стриарных сетях. В передне-теменных зонах может выявляться нестабильность ритмической активности, что указывает на нарушение регуляции моторного контроля.

В режиме когнитивных нагрузок в лобных долях отмечается усиление быстрой активности, что свидетельствует о гиперреактивности корковых механизмов, участвующих в формировании непроизвольных движений. Десинхронизация альфа-ритма может фиксироваться при выполнении задач, связанных с концентрацией внимания, что указывает на вовлечение лобных зон в регуляцию импульсивных действий.

В режиме длительного мониторинга выявляются пароксизмальные вспышки активности без эпилептических паттернов, что отличает синдром Туретта от эпилептиформных расстройств. При возникновении тиков наблюдаются кратковременные всплески бетта-активности в передних зонах, что свидетельствует о дисфункции подкорково-корковых связей.

В режиме вызванных потенциалов латентность сенсомоторных ответов может быть укорочена, что отражает изменение нейропластичности и ускоренную передачу импульсов в кортико-стриарных цепях. Усиленные компоненты когнитивных потенциалов в лобных долях свидетельствуют о переработке импульсивных сигналов, связанных с моторными проявлениями.

В режиме амбулаторного мониторинга в периоды усиления симптомов могут выявляться эпизоды нестабильности ритмов, что свидетельствует о временных фазах усиления двигательной активности. Изменения электрической активности могут сопровождаться кратковременным увеличением мощности высокочастотных колебаний в моторных зонах.

Оданко исследование плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Структурные изменения головного мозга и состояние подкорковых образований, что делает метод неинформативным для оценки анатомических особенностей.

- Нейротрансмиттерные нарушения в дофаминергических системах, что ограничивает диагностику биохимических механизмов синдрома.

- Функциональная активность базальных ганглиев, что снижает точность выявления их роли в патогенезе тиков.

- Динамическое изменение моторных импульсов в корково-стриарных сетях без длительного мониторинга, что снижает чувствительность метода при редких эпизодах тиков.

- Индивидуальные вариации электрической активности без выраженных отклонений от нормы, что ограничивает клиническую эффективность обследования при легких формах синдрома.

Что хорошо покажет электронейромиография при синдроме Туретта

- Частота и амплитуда спонтанных разрядов в мышцах по серии кратковременных потенциалов высокой интенсивности, что помогает оценить выраженность моторных тиков.

- Скорость передачи импульсов по периферическим нервам по латентному периоду моторного ответа, что позволяет выявить ускоренную активацию двигательных единиц.

- Нарушение преддвигательной активности по аномальному возбуждению моторных нейронов перед началом движения, что указывает на недостаточность центральных тормозных механизмов.

- Дисбаланс между активацией и торможением двигательных команд по нарушенной координации моторных единиц, что позволяет оценить степень дисфункции корково-стриарных путей.

- Изменение порога нейронной возбудимости по снижению уровня стимуляции, необходимого для запуска движения, что помогает выявить гиперактивность подкорковых центров.

ЭНМГ при синдроме Туретта выявляет следующие характерные признаки:

В режиме поверхностной ЭМГ регистрируются быстрые и кратковременные всплески мышечной активности в мимических и шейных мышцах, что свидетельствует о гиперактивности моторных единиц и непроизвольных тиках. В периоды усиления симптомов выявляется увеличение частоты и амплитуды моторных потенциалов, что указывает на неконтролируемую генерацию двигательных импульсов.

В режиме игольчатой ЭМГ определяется ускоренная частота разрядов в двигательных единицах, что свидетельствует о повышенной возбудимости спинальных мотонейронов. При выраженных моторных тиках фиксируются кратковременные серии потенциалов с высокой амплитудой, что отражает дисбаланс в передаче импульсов от центральной нервной системы к периферическим нервам.

В режиме стимуляционной ЭНМГ выявляется укороченный латентный период моторного ответа при стимуляции кортико-спинальных путей, что свидетельствует о снижении тормозных влияний на уровне центральных мотонейронов. В подкорково-моторных цепях фиксируется снижение порога активации, что указывает на нарушение регуляции двигательных команд.

В режиме оценки преддвигательной активности перед началом произвольных движений регистрируется аномальная активность в моторных единицах, что свидетельствует о недостаточности подавления спонтанных двигательных импульсов. При сложных тиках выявляется дискоординация последовательности активации мышц, что указывает на несогласованность корково-стриарных механизмов.

В режиме ритмической стимуляции фиксируется нарушение процессов центрального торможения, при высокочастотной стимуляции выявляется аномальная реакция нервно-мышечного аппарата, что указывает на нарушение работы тормозных нейронов головного мозга.

Оданко электронейромиография плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Структурные изменения в головном мозге и состояние базальных ганглиев, что негативно для оценки нейроанатомических изменений.

- Функциональная активность дофаминергических нейронов, что ограничивает возможность диагностики биохимических нарушений, связанных с синдромом.

- Динамическое изменение тиков в течение длительного времени без продолжительного мониторинга, что снижает чувствительность метода при редких эпизодах.

- Когнитивные аспекты моторного контроля и нарушения импульсивности, что делает исследование недостаточным для комплексного анализа нейрофизиологических механизмов синдрома.

- Слабовыраженные изменения нейрональной регуляции без выраженных моторных проявлений, что снижает точность диагностирования пациентов с легкими формами тикового расстройства.

Список медицинской литературы:

- Давлетшин У.Б., Магжанов Р.В. Ишмухаметов Р. Особенности клинических проявлений тиков у детей. Современные методы диагностики и лечения заболеваний нервной системы,-Уфа 1996.- Часть 1- С. 116-11

- Дробинский А.Д., Стежка Г.К. О синдроме де ла Туретта. // Педиатрия. -1980. -№2. -С. 63.

- Пелехова О.Л. Современные подходы к диагностике и лечению тиков и тикоподобных гиперкинезов. Экспериментальная и клиническая медицина.-1999.- № 1,- С.63-65

- Смирнов Ю.Д. Диагностика и лечение генерализованного тика (синдрома Туретта). Клиническая медицина. 1987. т.65. -№10. -С.145-147.

- Темин П.А., Белоусова Е.Д. Синдром Туретта. // Российский вестник перинатологии и педиатрии № 2.-1999- С. 39-46.

Обследование головного мозга - это сложная диагностическая задача для любого специалиста. Он надежно спрятан под черепными пластинами, поэтому в большинстве случаев доступен только для неинвазивных методов диагностики. В арсенале врачей есть следующие способы оценить различные аспекты анатомии и функции мозга:

МРТ сосудов головного мозга позволяет очень точно показать строение сосудистой сети, состояние стенок, просвета сосудов, скорость кровотока в них и выявлять ангио-отклонения от нормы. Существует целый ряд патологических процессов, которые могут быть диагностированы с помощью данного исследования.

Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать всевозможные участки человеческого тела и незаменима во многих случаях в диагностике неврологических заболеваний, а вот как часто можно делать МРТ, мы поговорим в этой статье. МРТ и МСКТ диагностика (компьютерная томография) - это разные по своим физическим принципам исследования.

Служба бесплатной

Служба бесплатной