Мышцы - это мягкие ткани, в состав которых входит множество эластичных волокон. Скелетные мышцы спины являясь частью опорно-двигательного аппарата, эти мышцы работают вместе с костями, сухожилиями и связками. Сухожилия прикрепляют скелетные мышцы к костям по всему телу. Вместе они поддерживают вес тела и помогают двигаться. Некоторые мышечные волокна сокращаются быстро, затрачивая короткие порции энергии. Другие сокращаются медленно, например, мышцы спины, которые помогают поддерживать осанку.

Скелетные мышцы состоят из множества отдельных волокон. Актин и миозин - это белки, из которых состоят волокна. Пучки волокон образуют веретено. Мембрана окружает каждое веретено.

Мышечно-тонический синдром - это комплексное состояние, которое возникает в ответ на раздражение спинномозговых нервов, которые обеспечивают иннервацию мышц позвоночника. Заболевание проявляется общей скованностью мышц, болезненным мышечным спазмом, снижением объема движений в пораженной области. Подобное состояние возникает вследствие остеохондроза, нарушения осанки, постоянных физических перегрузок или как защитная реакция внутренних органов при заболеваниях.

Основные методы диагностики при мышечно-тоническом синдроме:

- Клиническое обследование включает осмотр и пальпацию спазмированных мышц для выявления участков локального напряжения, гипертонуса и болевых триггерных точек, что помогает определить степень вовлеченности мышечных групп. Оценка подвижности позвоночного столба и конечностей проводится для выявления ограничений амплитуды движений и асимметрии мышечного тонуса.

- Лабораторные исследования включают общий анализ крови и биохимические показатели воспаления, такие как уровень С-реактивного белка и креатинкиназы, что помогает исключить воспалительные и метаболические нарушения. Определение уровня кальция, магния и электролитов проводится при подозрении на системные нарушения, влияющие на мышечный тонус.

- Ультразвуковое исследование мышц и мягких тканей применяется для выявления локального утолщения, отека или фиброзных изменений, что позволяет дифференцировать функциональные и структурные нарушения. Допплерография сосудов используется при подозрении на сосудистый фактор, влияющий на тонус мышц.

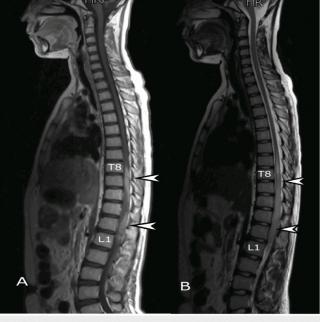

- Магнитно-резонансная томография применяется для оценки состояния позвоночника, межпозвонковых дисков и паравертебральных мышц, что помогает выявить корешковые компрессии, миофасциальные изменения и дегенеративные процессы. МРТ используется для исключения структурных причин мышечного гипертонуса, таких как грыжи дисков и спондилолистез.

- Компьютерная томография применяется при подозрении на костные изменения позвоночника и деформации суставов, что помогает выявить возможные остеофиты, стеноз позвоночного канала и другие причины вторичного мышечного напряжения. КТ позволяет детально визуализировать костные структуры, но неэффективен для оценки мягкотканевых изменений.

- Электромиография проводится для оценки активности мышечных волокон и выявления патологической спонтанной активности, что помогает диагностировать нейрогенные или миопатические причины мышечного гипертонуса. Метод позволяет определить степень вовлеченности периферической нервной системы и исключить латентные формы радикулопатий.

В большинстве случаев, МРТ позвоночника выбирается как первичный метод диагностики. Если результаты исследования носят тревожный или неясный характер, дополнительно назначается:

- Электронейромиография (ЭНМГ)

- консультация мануального терапевта, остеопата.

Признаки

К наиболее распространенным признаками мышечно-тонического синдрома относятся:

- нарушение равновесия и движения

- мышечная боль, судороги

- мышечная слабость, потеря подвижности или паралич

- покалывание или онемение.

МРТ и ЭНМГ в диагностике мышечно-тонического синдрома

При подозрении на мышечно-тонический синдром невролог проведет полный неврологический осмотр. Результаты неврологического осмотра определят необходимость сделать:

- электронейромиографию

- магнитно-резонансной томографию позвоночника.

Что хорошо покажет магнитно-резонансная томография при мышечно-тоническом синдроме

- Степень отека и воспалительных изменений в мышцах по гиперинтенсивным зонам на Т2-взвешенных изображениях, что позволяет оценить выраженность перегрузки и возможный миозит.

- Выраженность фиброзных изменений по гипоинтенсивным участкам на Т1-взвешенных изображениях, что помогает выявить хроническое мышечное перенапряжение и склеротические процессы.

- Степень вовлеченности фасций и сухожилий по изменению их толщины и структуры, что позволяет диагностировать перегрузочный тендиноз и миофасциальные изменения.

- Глубина ишемических изменений в мышцах по снижению сигнала на диффузионно-взвешенных изображениях, что помогает определить участки длительного мышечного спазма и нарушения кровоснабжения.

- Наличие компрессии нервных корешков по изменению их структуры и утолщению в местах сдавления, что позволяет диагностировать нейрогенный компонент мышечно-тонического синдрома.

МРТ при мышечно-тоническом синдроме выявляет следующие характерные признаки:

На Т1-взвешенных изображениях при наличии фиброзных изменений определяются гипоинтенсивные зоны, что свидетельствует о хроническом напряжении и дегенеративных изменениях мышц. Нарушение структуры фасций фиксируется по истончению или локальному утолщению, что указывает на хроническое воспаление или перегрузку мышечно-связочного аппарата.

На Т2-взвешенных изображениях участки гиперинтенсивного сигнала в мышцах выявляются при наличии отека, что свидетельствует о повышенной нагрузке, воспалительном процессе или ишемическом повреждении. Гиперинтенсивные зоны в паравертебральных мышцах могут указывать на миозит или хроническое перенапряжение вследствие компрессионного воздействия.

На изображениях с подавлением сигнала от жира фиксируется выраженность отека и воспалительных изменений, что позволяет детализировать участки перегрузки и определить степень вовлеченности глубоких мышечных слоев. Зоны гипоинтенсивного сигнала в сухожилиях могут свидетельствовать о начальных дегенеративных изменениях, характерных для перегрузочного тендиноза.

На контрастных изображениях усиленное накопление контраста в мягких тканях фиксируется при наличии воспалительного процесса, что позволяет отличить миозит от нейрогенного спазма. При длительном течении процесса выявляются гипоинтенсивные зоны, что свидетельствует о хроническом фиброзе и склеротических изменениях мышечной ткани.

На диффузионно-взвешенных изображениях ограничение диффузии фиксируется в участках плотного мышечного сокращения, что указывает на гипертонус и нарушение циркуляции в тканях. Гипоинтенсивные зоны в области нервных корешков могут свидетельствовать о компрессионном воздействии со стороны паравертебральных мышц, что характерно для нейрогенного компонента мышечно-тонического синдрома.

Оданко МРТ плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Функциональные изменения мышечного тонуса в динамике, что делает метод малоинформативным для оценки вариабельности напряжения.

- Начальные изменения в фасциальных структурах без выраженного отека или фиброза, что ограничивает диагностику ранних стадий миофасциального синдрома.

- Степень активности нервно-мышечной передачи, что снижает точность диагностики нейрогенного компонента гипертонуса без явной компрессии.

- Локальные триггерные точки без выраженных структурных изменений, что затрудняет визуализацию источника боли при отсутствии воспаления.

- Изменения в капиллярном кровоснабжении мышц без выраженной ишемии или некроза, что ограничивает выявление ранних сосудистых нарушений.

Что хорошо покажет электронейромиография при мышечно-тоническом синдроме

- Степень нарушения нервно-мышечной проводимости по изменению скорости проведения импульса, что помогает выявить наличие нейрогенного компонента гипертонуса.

- Выраженность мышечного спазма по частоте и амплитуде спонтанных разрядов двигательных единиц, что позволяет определить уровень гиперактивности нейромышечной системы.

- Глубина поражения нервных корешков по изменению латентности F-волны, что помогает диагностировать корешковую компрессию как причину хронического спазма.

- Сегментарная гиперактивность спинномозговых рефлексов по амплитуде и латентности H-рефлекса, что позволяет определить степень вовлеченности центральных механизмов регуляции мышечного тонуса.

- Наличие компенсаторных изменений в нервно-мышечной передаче по усиленной амплитуде двигательных потенциалов, что помогает выявить адаптационные перестройки при длительном мышечном напряжении.

ЭНМГ при мышечно-тоническом синдроме выявляет следующие характерные признаки:

При стимуляционной ЭНМГ снижение скорости проведения импульса по периферическим нервам фиксируется при наличии компрессионно-ишемического воздействия, что свидетельствует о вовлечении нервного компонента в формирование гипертонуса. Повышенная амплитуда и продолжительность моторного ответа указывает на компенсаторную перестройку нейромышечной передачи, что характерно для хронического мышечного перенапряжения.

При игольчатой ЭНМГ наличие спонтанной активности в виде фибрилляций и фасцикуляций фиксируется при выраженном мышечном спазме, что свидетельствует о гиперреактивности двигательных единиц. Укороченные потенциалы двигательных единиц с увеличенной частотой разряда указывают на дисфункцию нейронально-мышечной регуляции, что характерно для рефлекторного гипертонуса.

При исследовании F-волны укорочение латентности выявляется при компенсаторной гиперактивности двигательных нейронов, что свидетельствует о повышенной рефлекторной активности сегментарного аппарата спинного мозга. Удлинение F-волны фиксируется при наличии корешковой компрессии, что помогает определить нейрогенный компонент спазма.

При исследовании H-рефлекса снижение порога его возникновения и увеличение амплитуды свидетельствуют о спастическом состоянии мышцы, что характерно для мышечно-тонического синдрома. Отсутствие или значительное ослабление H-рефлекса фиксируется при выраженной компрессии нервных корешков, что указывает на нарушение сегментарной рефлекторной регуляции.

При анализе амплитуды и частоты разряда двигательных единиц выявляется повышенная частота спонтанной активности, что указывает на гипертонус и нарушение регуляции мышечного сокращения. Уменьшение амплитуды потенциалов фиксируется при нейрогенной природе гипертонуса, что помогает дифференцировать мышечно-тонический синдром от миопатических состояний.

Оданко ЭНМГ плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Структурные изменения в мышцах и фасциях, что делает метод малоинформативным для оценки фиброзных и воспалительных изменений.

- Локализация триггерных точек без выраженной нейрогенной активности, что снижает точность диагностики миофасциальных болевых синдромов.

- Функциональные нарушения суставов и их влияние на мышечный гипертонус, что ограничивает диагностику механических причин рефлекторного спазма.

- Степень воспаления в мышцах, что снижает точность дифференциации миозита и перегрузочного гипертонуса.

- Циркуляторные изменения в тканях, что делает метод неинформативным для оценки ишемических факторов, влияющих на мышечный тонус.

Список медицинской литературы:

-

Горбатенко С.А., Голубева В.И., Хондкарян Г.Ш. с соавт. Ультразвуковая диагностика повреждений и заболеваний мягких тканей опорно-двигательного аппарата. Москва, 1991. -С.26.

-

Жарков П.Л., Юдин Б. Д Диагностика дистрофических поражений мышц и связок // Веста, рентген, и радиол. 1990. - № 1. - С. 59-67.

-

Новиков, Ю.О. Боль в спине: клиника, дифференциальная диагностика, лечение / Ю.О. Новиков // Вертеброневрология. 2001. - Т. 8, № 1-2. - С. 33-37.

-

Ролик И.С. Принципы диагностики и терапии заболеваний костно-мышечной системы на основе метода Р.Фолля. Москва, 1996. - С. 154.

-

Чичасова Н.В. Первичная фибромиалгия: клинические проявления, диагностика, лечение. // Журнал «Терапевтический архив», 1994, т.66 № 11. — С.89-92

Магнитно-резонансная томография в клинической практике используется более 30 лет, и за этот срок апробации не было выявленного ни одного случая негативного воздействия МРТ на здоровье человека. Также, как и УЗИ, этот метод считается абсолютно безопасным, но для данного вида диагностики существует ряд абсолютных

КТ и МРТ позвоночника - это на данный момент два самых информативных метода обследования. Они позволяют с наибольшей точностью определить костные деформации, размеры грыжевых выпячиваний межпозвонковых дисков, патологии спинного мозга, дегенеративно-дистрофические изменения.

Мощное магнитное поле томографа при МРТ позвоночника обуславливает ряд противопоказаний. Особенность поля взаимодействовать с объектами, содержащими металл, сдвигая их с места, и нарушать работу электронных систем, ограничивает проведение МРТ процедуры для пациентов, в теле которых установлены любые металлические имплантаты.

Служба бесплатной

Служба бесплатной