Субдуральная гематома - тип гематомы, обычно ассоциированный с черепно-мозговой травмой. Обычно возникает после травмы головы и может быть внезапным или хроническим. Субдуральные гематомы возникают при разрыве вены между черепом и поверхностью мозга. Сгусток крови на поверхности мозга также называется субдуральной гематомой. Субдуральные гематомы опасны для жизни, особенно если они возникают после тяжелой черепно-мозговой травмы. Восстановление после любой тяжелой черепно-мозговой травмы происходит по-разному, а исходы после субдуральных гематом зависят от возраста, типа гематомы и того, как быстро было оказано лечение.

Основные методы диагностики при субдуральной гематоме:

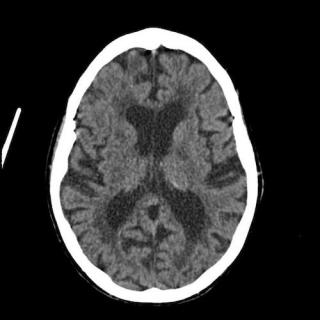

- Компьютерная томография (КТ) головного мозга позволяет быстро и точно выявить наличие субдуральной гематомы, определить её локализацию, объём и давление на мозговые структуры и является основным методом диагностики для определения характера кровоизлияния и степени сжатия прилегающих тканей.

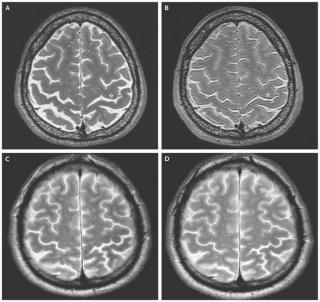

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга даёт детализированное изображение субдуральной гематомы, её структуру и содержание, позволяет выявить начальные и хронические стадии гематомы и помогает точно оценить влияние гематомы на мозговые ткани и прилегающие структуры, что важно для планирования лечения.

- Ангиография сосудов головного мозга применяется для оценки состояния сосудов, выявления источника кровоизлияния и исключения других сосудистых патологий, таких как аневризмы или артериовенозные мальформации, которые могут стать причиной повторных кровоизлияний.

- Эхоэнцефалография используется для выявления смещения срединных структур мозга, что может свидетельствовать о значительном объёме субдуральной гематомы и её давлении на мозговые структуры, что особенно важно при необходимости экстренного хирургического вмешательства.

- Неврологическое обследование помогает оценить степень неврологического дефицита, вызванного субдуральной гематомой, выявить изменения в сознании, координации, рефлексах и других функциях мозга, что необходимо для определения степени повреждения и прогноза.

В большинстве случаев, МРТ головного мозга выбирается как первичный метод диагностики. Если результаты исследования носят тревожный или неясный характер, дополнительно назначается:

Типы субдуральной гематомы

Острая субдуральная гематома

Если есть серьезная черепно-мозговая травма, поврежденная область может заполниться кровью и вызвать симптомы, угрожающие жизни. Это называется острой субдуральной гематомой - самый опасный тип. Острые субдуральные гематомы обычно образуются из-за тяжелой травмы головы. Они появляются быстро, и признаки появляются сразу же. Около 20-30 % больных полностью или частично восстанавливают функции мозга после острой субдуральной гематомы. От 50 до 90 % пациентов с острой субдуральной гематомой умирают от этого состояния или его осложнений.

Хроническая субдуральная гематома

Хронические субдуральные гематомы развиваются из-за незначительных травм головы. Многие пациенты, которым ставят этот диагноз, даже не помнят точного события, которое вызвало кровотечение. У пожилых частота хронических субдуральных гематом выше. Это связано с тем, что с возрастом мозг уменьшается, оставляя дополнительное пространство в черепе и позволяя венам легче повреждаться при травме головы. Симптомы хронических субдуральных гематом заметны не сразу и могут не проявляться в течение нескольких недель. Наиболее распространенным признаками является головная боль, которая отмечается в 80 % случаев. Хронические субдуральные гематомы легче поддаются лечению, чем острые субдуральные. Однако они могут вызывать опасные для жизни осложнения.

Признаки субдуральной гематомы мозга

Острые субдуральные гематомы вызывают симптомы сразу. Хронические субдуральные гематомы сначала могут не проявляться, но со временем приводят к серьезным осложнениям. Общими симптомами субдуральной гематомы являются:

- невнятная речь

- потеря сознания

- кома

- потеря функции одной стороны тела

- судороги

- онемение

- сонливость

- сильные головные боли

- слабость

- нарушения ходьбы

- нарушения зрения

- изменения личности

- тошнота или рвота.

Причины острой и хронической субдуральной гематомы

Острые субдуральные гематомы обычно вызываются:

- автомобильной аварией

- ударом по голове

- серьезным падением.

Хронические субдуральные гематомы обычно вызваны легкой или повторяющейся травмой головы. Некоторые хронические субдуральные гематомы образуются без видимых причин.

Факторы риска

Острые субдуральные гематомы обычно возникают у пациентов, недавно перенесших травму головы. До 20 % больных с черепно-мозговыми травмами также имеют субдуральную гематому. Хронические субдуральные гематомы чаще всего встречаются у:

- пожилых пациентов

- больных, принимающие антикоагулянты

- пациентов с историей алкоголизма или злоупотребления алкоголем.

Осложнения

Осложнения субдуральных гематом могут возникнуть вскоре после травмы или через некоторое время после ее лечения. К ним относятся:

- грыжа головного мозга

- судороги

- постоянная мышечная слабость или онемение.

Уровень осложнений зависит от того, насколько сильно был поврежден мозг. Пациенты, принимающие антикоагулянты, подвержены более высокому риску осложнений. Больные старше 65 лет также имеют повышенный риск осложнений, особенно при хронических субдуральных гематомах. Осложнения субдуральных гематом, включая судороги, возникают даже после их удаления и восстановления непосредственных симптомов.

МРТ и КТ в диагностике субдуральной гематоме

Субдуральная гематома может быть диагностирована с помощью визуализационных исследований, таких как КТ головного мозга или МРТ головного мозга . Эти сканирования позволяют врачу получить подробное представление о состоянии: мозга, черепа, кровеносных сосудов. Врач может также назначить полный анализ крови, который измеряет количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Что хорошо покажет КТ при субдуральной гематоме

- Размеры и плотность гематомы, что позволяет оценить её объём и выявить степень давления на мозговые структуры.

- Контуры и локализация гематомы относительно костных структур черепа, что важно для точной диагностики и планирования возможного хирургического вмешательства.

- Изменения костных структур, такие как трещины или переломы черепа, которые могут сопровождать субдуральную гематому и указывать на механизм травмы.

- Наличие смещения срединных структур мозга, что свидетельствует о значительном давлении гематомы на головной мозг.

Признаки острой субдуральной гематоме на КТ снимках:

- имеют смешанную гипер-, гиподенсную структуру за счетактивного кровотечения (симптом водоворота), скопления СМЖ вследствие разрыва паутинной оболочки, а также ретракции кровяного сгустка

- при отсутствии нового кровоизлияния плотность уменьшается + 1,5 HU/день

- смещение кнутри корковых вен и границы перехода серое-белое вещество

- твердая мозговая оболочка и мембраны контрастируются в подострой стадии.

Оданко МСКТ плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Точные характеристики мягких тканей мозга и структуру мелких сосудов, особенно капиллярной сети в зоне кровоизлияния.

- Изменения в ткани мозга, такие как начальные признаки отёка на клеточном уровне.

- Состояние мелких сосудов и их функциональные параметры, такие как проходимость капилляров.

- Начальные стадии воспалительных процессов в зоне гематомы.

Что хорошо покажет МРТ при субдуральной гематоме

- Точные границы и структура гематомы, включая стадию кровоизлияния, что позволяет определить размер и фазу (свежая, подострая или хроническая).

- Влияние гематомы на окружающие ткани мозга, включая степень сдавления и возможное смещение срединных структур.

- Структура мягких тканей вокруг гематомы, что помогает выявить отёк или признаки воспаления, характерные для острого состояния.

- Состояние мелких сосудов в зоне гематомы, что позволяет оценить наличие изменений или повреждений в капиллярной сети.

Признаки острой субдуральной гематоме на МРТ снимках:

- сигнал от изо- до умеренно гиперинтенсивного

- гипоинтенсивный сигнал • FLAIR

- интенсивность сигнала изменяется в зависимости от относительных эффектов на время Т1 и Т2

- острые гематомы могут быть изоинтенсивны ликвору вследствие эффекта укорочения времени Т2, вызванного внутриклеточным метгемоглобином

- часто развиваются повторные кровоизлияния; при первичном обследовании возможно обнаружение продуктов как острого, так и хронического кровоизлияния

- разрыв мембран, образованных мягкой и паутинной оболочками, может привести к просачиванию СМЖ в СДГ и изменению интенсивности сигнала путем «разведения» крови ликвором.

Оданко томограммах плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Точные характеристики костных структур черепа, такие как небольшие трещины или тонкие переломы, которые могут сопровождать травму, вызвавшую гематому.

- Начальные изменения в костной ткани рядом с гематомой, если они не связаны с мягкоткаными изменениями.

- Точные контуры мелких, тонких костных фрагментов, особенно при наличии сложных переломов.

Список медицинской литературы:

- Горбацевич А.Б. , Шустин В.А. К диагностике и хирургическому лечению хронических субдуральных гематом //Вопросы нейрохирургии. -1961.-N5.-С. 21-23.

- Винокур А. М. Хронические субдуральные гематомы // XI Всесоюз. конференция молодых нейрохирургов: Тез. докл. М., - 1978. С.13-14.

- Козель А.И., Рязанцев А.А. Современная диагностика внутричерепных гематом с позиции концепции фазности их клинического течения // II съезд нейрохирургов Российской федерации: Тез. докл.-Н.Новгород, 1998. С.32.

- Лебедев В.В., Корольков Ю.И., Иоффе Ю.С., Островская И.М. Рентгенодиагностика травматических повреждений черепа и головного мозга, М.: Медицина, 1973. - С. 11-12.

- Малмуд Л.П., Абукадиров А.А. Бессимптомное течение гигантской хронической субдуральной гематомы // Вопросы нейрохирургии. 1988. -№3. - С.55-56.

- Потапов А.А., Лихтерман Л.Б., Зельман В.Л. Корниенко В.Н., Кравчук А.Д. Хронические субдуральные гематомы // Доказательная нейротравматология / Под ред. А.Н. Коновалова. M.,-2003.-N12.-C518.

Обследование головного мозга - это сложная диагностическая задача для любого специалиста. Он надежно спрятан под черепными пластинами, поэтому в большинстве случаев доступен только для неинвазивных методов диагностики. В арсенале врачей есть следующие способы оценить различные аспекты анатомии и функции мозга:

Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать всевозможные участки человеческого тела и незаменима во многих случаях в диагностике неврологических заболеваний, а вот как часто можно делать МРТ, мы поговорим в этой статье. МРТ и МСКТ диагностика (компьютерная томография) - это разные по своим физическим принципам исследования.

В каких случаях врач должен назначить Вам МРТ головного мозга, а в каких ЭЭГ, и что из них лучше - обо всем этом подробнее мы поговорим в этой статье. Когда принимается решение о той или иной форме диагностики, доктор исходит из нескольких факторов: цель обследования и первичный диагноз;

Служба бесплатной

Служба бесплатной