Мальформация Киари (альтернативное название синдром Арнольда-Киари) - это аномалия, при которой нижняя часть мозга проталкивается в позвоночный канал. Существует 4 основных типа данного заболевания, но наиболее распространенным является тип 1, называемый синдром Киари 1. У пациентов с аномалией Киари нижняя часть задней части головного мозга выходит в позвоночный канал. Это выпирание может оказать давление на ствол мозга и затруднить отток ликвидной жидкости.

МРТ краниовертебрального перехода и УЗИ сосудов головы и сосудов шеи являются аппаратными методами диагностики аномалии Киари (синдрома Арнольда-Киари). Исходя из первичных симптомов, истории болезни, противопоказаний и диагностических целей, врач невролог назначает необходимые способы обследования.

В большинстве случаев, МРТ краниовертебрального перехода выбирается как первичный метод диагностики. Если результаты исследования носят тревожный или неясный характер, дополнительно назначается:

Риски синдрома Киари

Степень развития аномалии Киари может варьироваться от пациента и к пациенту, но обычно:

- мальформация Арнольда-Киари не считаются опасными для жизни

- некоторые пациенты испытывают головные боли, проблемы с движением шеи

- у пациентов есть вероятность развития сирингомиелии, когда в спинном мозге возникает заполненная жидкостью полость, называемая сиринксом, которая без должного лечения может необратимо повредить спинной мозг.

Признаки мальформации Арнольда-Киари

У многих людей с мальформацией Киари симптомы отсутствуют. Чаще всего эта аномалия обнаруживается только после МРТ головного мозга или МРТ краниовертебрального перехода. Если симптомы синдрома действительно развиваются, они могут включать:

- головные боли, которые обычно ощущаются в затылке и могут быть вызваны или усугублены кашлем, напряжением, чиханием или наклоном вперед

- боль в шее

- головокружение и проблемы с балансом

- мышечная слабость

- онемение или покалывание в руках

- затуманенное зрение, двоение в глазах и чувствительность к свету

- проблемы с глотанием

- потеря слуха и шум в ушах

- чувство тошноты

- проблемы со сном (бессонница) и депрессия.

Если у пациента развивается сирингомиелия, у него могут возникнуть проблемы с координацией движения рук, трудности при ходьбе, боль и проблемы с контролем мочевого пузыря или кишечника.

МРТ ночью

Ночные цены в Санкт-Петербурге

Причины синдрома Арнольда-Киари

Точная причина развития мальформации Киари неизвестна. Как правило, у большинства больных она присутствует с рождения, но обнаруживается только в зрелом возрасте, когда развиваются симптомы или когда проводится МРТ. Иногда эта аномалия является результатом того, что часть черепа недостаточно велика для мозга. Замечено, что синдром Арнольда-Киари может развиваться у людей с гидроцефалией и опухолью головного мозга.

Данное состояние иногда может передаваться по наследству. Возможно, что некоторые дети, рожденные с этим синдромом, могли унаследовать дефектный ген, который вызвал проблемы с развитием структур черепа. Однако, считается, что риск передачи мальформации Киари ребенку очень мал.

МРТ и УЗДГ в диагностике аномалии Киари

Основные методы диагностики при аномалии Киари:

- Клиническое обследование включает неврологическое тестирование с оценкой координации, мышечной силы, чувствительности и функции черепных нервов, что помогает выявить признаки компрессии ствола мозга и мозжечка.

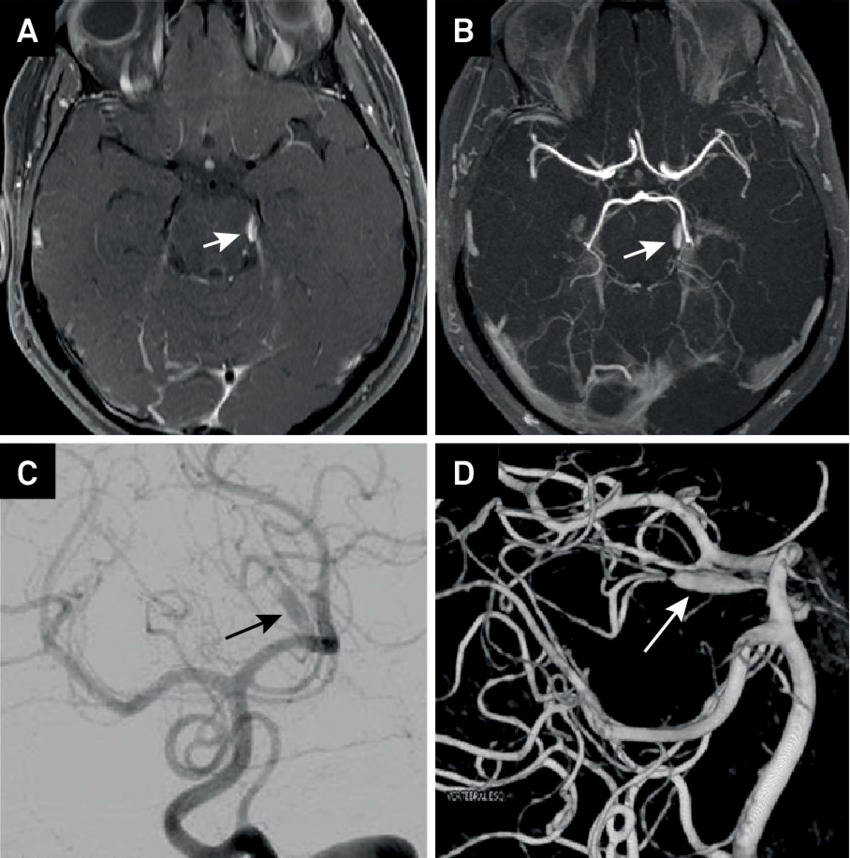

- Магнитно-резонансная томография головного и шейного отдела позвоночника является основным методом диагностики, позволяя визуализировать степень опущения миндалин мозжечка, степень компрессии ствола мозга и наличие сирингомиелии. МРТ позволяет оценить структуру задней черепной ямки и аномалии краниовертебрального перехода.

- Магнитно-резонансная томография с кинематическим анализом применяется для оценки изменений структур головного мозга при движениях головы, что помогает определить динамическую компрессию ствола мозга и спинного мозга.

- Магнитно-резонансная ликвородинамика для исследования циркуляции спинномозговой жидкости, выявления зон нарушения ликворного тока и оценки гидродинамических эффектов на ствол мозга и спинной мозг.

- Компьютерная томография с трехмерной реконструкцией применяется для оценки костных структур краниовертебрального перехода, включая размеры и форму задней черепной ямки, положение атланта и осевого позвонка, а также наличие аномалий окципитализации атланта и платибазии.

- Рентгенография шейного отдела позвоночника для оценки нестабильности атлантоаксиального сочленения, что может быть важным при сочетанных аномалиях развития краниовертебрального перехода.

- Электромиография при подозрении на компрессионные радикулопатии и повреждение спинномозговых нервов, что позволяет выявить степень нейромышечных нарушений.

- Допплерография магистральных артерий головы и шеи для оценки кровотока в позвоночных артериях и выявления возможных сосудистых нарушений, связанных с аномалией Киари.

Что хорошо покажет магнитно-резонансная томография при аномалии Киари

- Глубина опущения миндалин мозжечка по их уровню относительно большого затылочного отверстия, что позволяет определить степень компрессии ствола мозга.

- Размер и форма задней черепной ямки по отношению к стволу мозга и мозжечку, что помогает выявить краниовертебральные аномалии и сужение ликворных пространств.

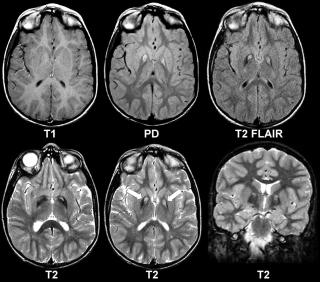

- Наличие сирингомиелической полости по гиперинтенсивному сигналу в спинном мозге на Т2-взвешенных изображениях, что указывает на вторичные ликвородинамические нарушения.

- Циркуляция ликвора по наличию ликворного блока и изменению тока спинномозговой жидкости в области краниовертебрального перехода, что позволяет выявить участки нарушения ликвородинамики.

МРТ при аномалии Киари выявляет следующие характерные признаки:

На Т1-взвешенных изображениях ствол мозга может быть сдавлен и смещен, при этом область задней черепной ямки выглядит уменьшенной в объеме.

На Т2-взвешенных изображениях ликворные пространства задней черепной ямки сужены или отсутствуют, что свидетельствует о компрессии циркуляции спинномозговой жидкости. В шейном отделе спинного мозга могут выявляться сирингомиелические полости в виде гиперинтенсивных участков, что указывает на ликвородинамические нарушения.

На сканах с подавлением сигнала от жира миндалины мозжечка могут иметь измененную форму с вытянутыми контурами, что свидетельствует о хроническом нарушении их положения.

На ликвородинамических сканах выявляется турбулентность или остановка ликворного потока в области большого затылочного отверстия, что указывает на нарушение циркуляции спинномозговой жидкости. В зонах ликворного блока может фиксироваться компенсаторное расширение центрального канала спинного мозга.

Оданко томография плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Динамика изменения давления ликвора в разных положениях тела, что ограничивает возможность диагностики компенсированных форм заболевания.

- Функциональные нарушения кровотока в стволовых структурах, что делает метод малоинформативным для выявления сосудистых расстройств при сдавлении продолговатого мозга.

- Начальные стадии гидродинамических изменений без выраженного расширения центрального канала, что снижает точность диагностики ранних форм сирингомиелии.

- Слабовыраженные костные аномалии краниовертебрального перехода без значительного смещения структур, что ограничивает выявление дискретных форм платибазии и аномалий атланта.

- Нарушения нейромышечной передачи и рефлекторные изменения в спинном мозге, что делает метод неэффективным для оценки функциональных последствий компрессии.

Что хорошо покажет ультразвуковая допплерография при аномалии Киари

- Степень нарушения кровотока в позвоночных артериях по снижению скорости линейного кровотока, что помогает выявить компрессию сосудов на уровне краниовертебрального перехода.

- Асимметрия кровоснабжения по разнице в скорости и индексе резистентности между правой и левой позвоночными артериями, что указывает на возможный односторонний гемодинамический дисбаланс.

- Изменение венозного оттока по скорости кровотока в яремных венах и позвоночных венозных сплетениях, что позволяет выявить признаки венозной гипертензии и нарушение ликвородинамики.

- Турбулентность потока крови в области большого затылочного отверстия по мозаичному изменению скорости на цветовых допплерограммах, что свидетельствует о препятствии нормальному кровотоку.

УЗДГ при аномалии Киари выявляет следующие характерные признаки:

В режиме спектрального допплера снижение линейной скорости кровотока в позвоночных артериях фиксируется при компрессии сосудов на уровне краниовертебрального перехода, что свидетельствует о затруднении кровоснабжения задних отделов головного мозга. Турбулентность и изменение спектра допплеровского сигнала в области большого затылочного отверстия указывают на сосудистую дисфункцию, связанную с аномальным положением мозжечковых структур.

В режиме цветового допплеровского картирования асимметрия кровотока в позвоночных артериях визуализируется как участки разной скорости перфузии, что свидетельствует о компрессионном механизме нарушения кровообращения. В местах сдавления сосудов могут выявляться зоны локального ускорения потока или снижение интенсивности сигнала, что указывает на изменение гемодинамики.

В режиме транскраниальной допплерографии выявляется снижение индекса пульсации в базилярной артерии, что свидетельствует о затруднении оттока крови из задней черепной ямки. В венозном бассейне фиксируется увеличение резистентности синусового кровотока, что может быть признаком нарушения венозного оттока при ликвородинамических изменениях.

В режиме компрессионных проб динамическое изменение кровотока при поворотах и наклонах головы фиксируется как выраженная асимметрия перфузии, что свидетельствует о нестабильности сосудистого русла и его зависимости от положения тела. При выраженной компрессии позвоночных артерий отмечается усиление венозного застоя в краниовертебральной области.

В режиме оценки венозного оттока определяется замедление кровотока в яремных венах и позвоночных венозных сплетениях, что указывает на возможную венозную гипертензию и нарушение ликвородинамики. При обструкции венозного оттока могут выявляться зоны обратного тока крови, что свидетельствует о формировании компенсаторных коллатералей.

Оданко обследование плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Анатомическое положение мозжечковых миндалин и степень их опущения, что делает метод неинформативным для определения структурных изменений.

- Компрессия ствола мозга, что снижает точность диагностики ликвородинамических нарушений.

- Гидродинамические изменения спинномозговой жидкости, что делает метод недостаточным для выявления ликворного блока и сирингомиелии.

- Малые изменения кровотока в глубоких структурах головного мозга, что снижает чувствительность метода при скрытых формах сосудистых нарушений.

- Функциональное влияние нарушения гемодинамики на нейромышечные процессы, что ограничивает возможность диагностики неврологических осложнений, связанных с аномалией Киари.

Лечение аномалии Арнольда-Киари

Тактика лечения мальформации Киари зависит от того, есть ли у пациента какие-либо симптомы и насколько они серьезны. Обезболивающие могут помочь облегчить головную боль и боль в шее. Если у больного сильные головные боли или есть проблемы, вызванные давлением на спинной мозг (например, затрудненное движение), может быть рекомендовано хирургическое вмешательство. Чаще всего при хирургическом лечении аномалии Киари применяется декомпрессионная операция. В ходе процедуры под общим наркозом делается разрез на затылке пациента, и хирург удаляет небольшой кусок кости из основания череп и в верхней части позвоночника. Эта манипуляция помогает снизить давление на мозг и нормализовать ликвородинамику.

Другие процедуры, которые могут потребоваться для лечения мальформации Арнольда-Киари, включают:

- Эндоскопическая вентрикулостомия, когда в стенке одной из полостей головного мозга делается небольшое отверстие, с помощью которого проводят дренаж излишней жидкости

- Вентрикулоперитонеальное шунтирование, когда в черепе просверливается небольшое отверстие, и в полость головного мозга вводится тонкий катетер для слива избыточной жидкости и снятия давления

- Операция по разделению спинного мозга у детей

- Спинальная фиксация, если у пациента наблюдается синдром гипермобильности, например, синдром Элерса-Данлоса для стабилизации позвоночника.

Список медицинской литературы:

- Ахадов Т.А. Аномалия Арнольда-Киари: данные магнитно-резонансной томографии и клинические проявления Текст. / Т.А.Ахадов, И.Ю.Сачкова, А.К.Кравцов // Журнал неврологии и психиатрии. 1993. - №5. - С. 19-23.

- Воронов В.Г. Клиника, диагностика и лечение мальформации Арнольда-Киари у детей / В.Г. Воронов, В.П. Берснев, С.Л. Яцук // Нейрохирургия. -2001. №2. - С.34-38.

- Магнитно-магнитная томография при аномалии Киари / Т.А. Ахадов, С.А. Белов А.К. Кравцови др. // Нейрохирургия. 1999. - №2. - С. 31-35.

- Особенности диагностики и лечения мальформации Арнольда-Киари / Д.А. Мирсадыков, А.Н. Ялфимов, В.Г. Воронов и др. // Нейрохирургия. -2004. №4.-С. 10-13.

- Реутов А.А. Принципы диагностики и тактика хирургического лечения больных с мальформацией Киари I типа: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.00.28/ Реутов Андрей Александрович. // — М., 2012. — С. 136.

- Mancarella C, Delfini R, Landi A. Chiari Malformations. Acta Neurochir Suppl. 2019;125:89-95. doi: 10.1007/978-3-319-62515-7_13. PMID: 30610307.

- Grazzi L, Andrasik F. Headaches and Arnold-Chiari syndrome: when to suspect and how to investigate. Curr Pain Headache Rep. 2012 Aug;16(4):350-3. doi: 10.1007/s11916-012-0270-2. PMID: 22576785.

- Raynor RB. The Arnold-Chiari malformation. Spine (Phila Pa 1976). 1986 May;11(4):343-4. doi: 10.1097/00007632-198605000-00009. PMID: 3750065.

Магнитно-резонансная томография в клинической практике используется более 30 лет, и за этот срок апробации не было выявленного ни одного случая негативного воздействия МРТ на здоровье человека. Также, как и УЗИ, этот метод считается абсолютно безопасным, но для данного вида диагностики существует ряд абсолютных

Каждый из методов аппаратной диагностики имеет свое приоритетное применение. УЗИ хорошо справляется с оценкой сосудов и диагностикой маленьких детей. При ультразвуковом исследовании врач равномерно проводит датчиком вдоль артерии или вены, которую хочет исследовать, фиксируя наличие

МРТ сосудов мозга и головы - это комплексное обследование как вещества и оболочек головного мозга, так и его сосудистого русла. Такое комплексное исследование можно сделать в любом МРТ центре СПб, и включает оно два сканирования, которые проходят друг за другом: МРТ головного мозга; МРТ сосудов головного мозга (она же МРТ ангиография сосудов головного мозга).

Служба бесплатной

Служба бесплатной