Миоклонические судороги характеризуются короткими подергиваниями мышц. Основные методы диагностики при миоклонических судорогах:

- Магнитно-резонансная томография головного мозга позволяет выявить структурные изменения, включая поражения коры, базальных ганглиев и ствола мозга с целью исключения органических патологий, таких как опухоли, сосудистые мальформации или нейродегенеративные заболевания.

- Электроэнцефалография с видеорегистрацией позволяет зафиксировать эпилептиформную активность, особенно при генерализованных и фокальных миоклониях.

- Генетическое тестирование при подозрении на наследственные формы миоклоний, включая прогрессирующие миоклонические эпилепсии, позволяет выявить мутации в генах, ассоциированных с нарушением нейрональной возбудимости.

- Метаболический скрининг аминокислот, органических кислот и уровней лактата в крови и спинномозговой жидкости используется для выявления метаболических заболеваний, таких как митохондриальные нарушения или дефицит коферментов.

- Электронейромиография оценивает скорость проведения импульса по нервам и электрическую активность мышц, позволяя дифференцировать периферическую и центральную природу миоклонических судорог.

- Анализ спинномозговой жидкости применяется для исключения инфекционных, воспалительных и аутоиммунных процессов, способных вызывать миоклонии.

В большинстве случаев, электроэнцефалография (ЭЭГ) и МРТ головного мозга выбирается как первичный метод диагностики. Если результаты исследования носят тревожный или неясный характер, дополнительно назначается КТ головного мозга.

Признаки миоклонических судорог

При миоклонических судорогах больной испытывает внезапное повышение мышечного тонуса, как будто его ударило током. Этот механизм похож на миоклонические подергивания - внезапные спазмы, которые пациенты иногда испытывают во время засыпания. Однако, в отличие от миоклонических спазмов, миоклонические судороги происходят приступами. Инфантильные спазмы - это тип миоклонической эпилепсии, который обычно начинается в возрасте от 3 до 12 месяцев и может сохраняться в течение нескольких лет. Инфантильные спазмы обычно состоят из внезапных подергиваний, за которыми следует ригидность. Во время характерных судорог руки ребенка выбрасываются наружу, колени подтягиваются, а тело наклоняется вперед. Каждый приступ длится всего 1-2 секунды, но несколько приступов могут происходить друг за другом. Спазмы у младенцев чаще всего возникают сразу после пробуждения и редко во время сна. Эта особенно тяжелая форма эпилепсии может иметь длительные последствия для ребенка и требует немедленного лечения.

Синдром Леннокса-Гасто

Этот редкий эпилептический синдром поражает маленьких детей и включает миоклонические судороги шеи, плеч, предплечий и лица, а также другие виды судорог.

Прогрессирующая миоклоническая эпилепсия

Другое редкое судорожное расстройство, прогрессирующая миоклоническая эпилепсия, характеризуется сочетанием миоклонических и тонико-клонических припадков. Лечение облегчает состояние на некоторое время, но со временем состояние пациента ухудшается.

МРТ, КТ или ЭЭГ в диагностике миоклонических судорог

Обследование при миоклонических судорогах зависит от многих факторов, включая возраст пациента, тип и частоту приступов, наличие или отсутствие неврологических нарушений и конституциональных симптомов. ЭЭГ является первичным методом диагностики причин судорог. Вероятность выявления эпилептиформных разрядов на ЭЭГ выше у младенцев и детей, чем у подростков и взрослых. Дополнительно эпилептолог может назначить сделать МРТ головного мозга по протоколу эпилепсия. Такое обследование желательно проводить на МРТ аппаратах мощностью 3 Тесла. КТ головного мозга при миоклонических судорог назначается для выявления черепных травм, если судорог возникли после черепно-мозговой травме.

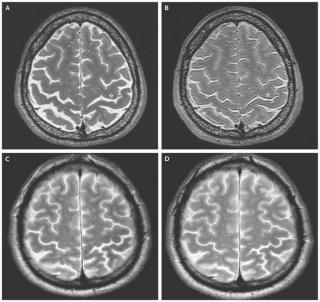

Что хорошо покажет МРТ при миоклонических судорогах

- Глубина поражения позволяет визуализировать степень вовлеченности коры, подкорковых структур и мозжечка, что помогает дифференцировать поверхностные и глубокие нейродегенеративные изменения.

- Локализация патологического процесса помогает определить точное анатомическое расположение поражений, включая корковые зоны, базальные ганглии, таламус и ствол мозга.

- Структурные изменения белого и серого вещества за счет анализа корковых атрофических процессов, очагов демиелинизации и глиоза.

- Метаболические и воспалительные изменения, что позволяет выявить нарушения нейрометаболизма и воспалительные процессы в тканях мозга.

- Симметричность или асимметричность поражения помогает в дифференциальной диагностике между наследственными, метаболическими и сосудистыми заболеваниями.

МРТ при миоклонических судорогах выявляет следующие характерные признаки:

На Т1-взвешенных изображениях возможна атрофия коры головного мозга, особенно в лобных и теменных долях, что свидетельствует о дегенеративных процессах. В случаях поражения подкорковых структур выявляется снижение объема хвостатого ядра и скорлупы, что указывает на их роль в патогенезе судорог.

На Т2-взвешенных изображениях фиксируются зоны гиперинтенсивности в таламусе, базальных ганглиях или мозжечке, что свидетельствует о возможных нейродегенеративных или сосудистых изменениях, связанных с миоклоническими эпизодами. В случаях энцефалопатий визуализируются диффузные изменения белого вещества, что указывает на распространенные процессы демиелинизации.

На диффузионно-взвешенных изображениях фиксируется ограничение диффузии в зонах кортикоспинального тракта, что может свидетельствовать о нейродегенеративных процессах. При остром процессе визуализируется повышенная диффузия в областях коры, что указывает на повышенную возбудимость нейронных цепей.

На сканах с подавлением сигнала от жира выявляются гиперинтенсивные участки в перивентрикулярных зонах, что указывает на нейрометаболические нарушения.

На функциональных МРТ-сканах фиксируется аномальная активность моторной коры и подкорковых структур во время судорожных эпизодов, что свидетельствует о нарушении моторного контроля и гиперактивности нейронных сетей.

На магнитно-резонансной спектроскопии выявляется снижение уровней N-ацетиласпартата и изменение соотношения метаболитов в коре, что свидетельствует о дегенеративных или метаболических изменениях, связанных с миоклоническими расстройствами.

Оданко томография плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Функциональная активность нейронных цепей, что ограничивает возможность выявления гипервозбудимости корковых и подкорковых структур.

- Нейромедиаторные нарушения, что делает невозможным прямую оценку дефицита гамма-аминомасляной кислоты или дофаминовой дисфункции.

- Преходящие эпилептиформные изменения не фиксируются в режиме реального времени, что затрудняет диагностику транзиторных гиперсинхронизаций в коре.

- Слабовыраженные повреждения аксонов и синаптических связей, что снижает точность диагностики субклинических нейродегенеративных процессов.

- Локальные изменения метаболизма глюкозы в нейронах, что затрудняет диагностику энергодефицитных состояний и митохондриальных энцефалопатий.

- Периферические механизмы миоклоний, включая патологию спинальных интернейронов и периферических нервов, что ограничивает возможности диагностики спинальных форм миоклонических расстройств.

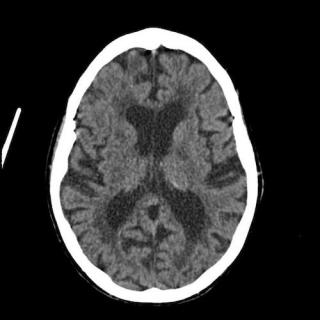

Что хорошо покажет КТ при миоклонических судорогах

- Кальцификаты в структурах головного мозга, что важно для диагностики гипопаратиреоза и токсических энцефалопатий.

- Грубые структурные изменения мозга, включая кортикальную атрофию, расширение желудочковой системы и очаги глиоза.

- Величину сосудистых нарушений, включая хронические ишемические изменения и перенесенные инсульты, что помогает в дифференциальной диагностике сосудистых миоклонических синдромов.

- Последствия травматических повреждений, такие как субдуральные гематомы, кровоизлияния и посттравматическая атрофия, что позволяет исключить травматическую природу миоклонических судорог.

- Костные аномалии черепа, включая врожденные деформации и последствия внутричерепной гипертензии.

КТ при миоклонических судорогах выявляет следующие характерные признаки:

В режиме нативного сканирования фиксируется диффузная или региональная атрофия коры головного мозга, особенно в лобных и теменных долях, что указывает на нейродегенеративные изменения, связанные с миоклоническими эпизодами. В тяжелых случаях могут выявляться расширение борозд и желудочков, что свидетельствует об объемной утрате мозговой ткани.

В режиме с контрастностированием серого и белого вещества визуализируются очаги низкой плотности в коре и подкорковых структурах, что указывает на участки ишемии, гипоксического повреждения или хронических дегенеративных процессов. В зонах поражения фиксируется снижение плотности ткани, что свидетельствует о поражении нейронов и глиозных изменениях.

В режиме КТ-ангиографии могут выявляться участки стеноза или окклюзии тонких артерий, что свидетельствует о сосудистых нарушениях, связанных с миоклоническими судорогами. В случаях сосудистых мальформаций возможна визуализация аномального сосудистого рисунка, что указывает на патологическую гиперперфузию отдельных участков мозга.

В режиме перфузионного исследования фиксируется снижение кровоснабжения в моторной коре и подкорковых структурах, что указывает на дисфункцию нейронных сетей, связанных с моторным контролем. В зонах патологической гиперактивности может определяться локальное повышение кровотока, что свидетельствует о триггерных зонах для миоклонических эпизодов.

В режиме трехмерной реконструкции визуализируются изменения анатомии коры и подкорковых структур, что позволяет оценить степень их деформации при длительном течении судорожного синдрома. В случаях выраженной патологии фиксируется уменьшение объема хвостатого ядра и скорлупы, что свидетельствует о дегенеративных изменениях в экстрапирамидной системе.

Оданко МСКТ плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Слабовыраженные корковые и подкорковые поражения, особенно начальные стадии нейродегенеративных изменений, что ограничивает возможность ранней диагностики болезни Лафора и миоклонической эпилепсии Унферрихта-Лундборга.

- Функциональная активность нейронных сетей, что делает метод малоинформативным для оценки гипервозбудимости коры и подкорковых структур.

- Демиелинизационные процессы в белом веществе головного мозга, особенно при отсутствии выраженных очагов глиоза.

- Метаболические и нейрохимические изменения в тканях головного мозга, что делает невозможной диагностику нарушений нейромедиаторного обмена.

- Транзиторные эпилептиформные изменения, что делает компьютерную томографию неэффективной для выявления преходящих гиперсинхронизаций нейронных сетей.

Что хорошо покажет ЭЭГ при миоклонических судорогах

- Генерализованная и фокальная эпилептиформную активность, что помогает дифференцировать корковые и подкорковые формы миоклоний.

- Степень синхронизации эпилептической активности с клиническими миоклониями и взаимосвязь между разрядами на ЭЭГ и двигательными подергиваниями, что позволяет определить точную фазу развития приступа и выявить провоцирующие факторы.

- Реакция на провокационные тесты, включая фотостимуляцию, гипервентиляцию и депривацию сна, демонстрирует усиление эпилептиформных разрядов или их появление в ответ на стимулы.

- Динамика эпилептической активности в зависимости от состояния бодрствования и сна позволяет проследить изменения паттернов возбуждения нейронов.

- Пароксизмальная активность в сенсомоторной коре выявляет локальные разряды, связанные с кортикальными миоклониями, что позволяет определить точную зону генерации патологической активности.

ЭЭГ при миоклонических судорогах выявляет следующие характерные признаки:

Генерализованные полиспайк-волновые комплексы с частотой 3–6 Гц преимущественно в лобных и центральных областях коры, что характерно для идиопатических генерализованных эпилепсий.

Пароксизмальная активность в сенсомоторной коре проявляется в виде высокоамплитудных спайков и медленных волн в прецентральной и постцентральной извилинах.

Фокальные эпилептиформные разряды в лобных и теменных долях регистрируются в виде одиночных или групповых спайков и острых волн, отражающих локальное повышение корковой возбудимости.

Фотопровоцируемые разряды в затылочной коре представленные пароксизмальными вспышками полиспайков и медленных волн, возникающими в ответ на фотостимуляцию. Часто выявляются при рефлекторных формах миоклонических судорог, связанных с фотосенситивностью.

Симметричные спайк-волновые комплексы в височных и центральных областях отражают билатерально-синхронную эпилептическую активность, характерную для ювенильной миоклонической эпилепсии.

Реакция на гипервентиляцию проявляется усилением генерализованных и фокальных эпилептиформных разрядов в центрально-лобных областях, что указывает на повышенную возбудимость корковых нейронов.

Медленные волны в лобной и теменной коре фиксируются в виде нерегулярной θ- и δ-активности, возникающей в межприступный период, что может указывать на дезорганизацию нейронных сетей при миоклонических энцефалопатиях.

Оданко обследования плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Глубокие подкорковые структуры, включая базальные ганглии, таламус и ствол мозга, что ограничивает возможность диагностики подкорковых и спинальных форм миоклоний.

- Медленные нейродегенеративные процессы, если они не сопровождаются выраженными изменениями биоэлектрической активности, что снижает эффективность ранней диагностики прогрессирующих миоклонических синдромов.

- Миоклонии без эпилептиформной активности, если судорожные подергивания имеют неэпилептическую природу.

- Медленно развивающиеся патологические изменения могут не сопровождаться выраженными изменениями на ЭЭГ в ранних стадиях, что ограничивает эффективность метода для первичной диагностики некоторых хронических нейродегенеративных заболеваний.

Список медицинской литературы:

- Благосклонова Н.К. Детская клиническая электроэнцефалография. Руководство для врачей / Н.К. Благосклонова, Л.А.Новикова. - М.: Медицина, 1994.-202 с.

- Ватолин, К.В. Ультразвуковая диагностика заболеваний головного мозга у детей: 2-е издание, дополненное / К.В. Ватолин. М.: Издательский дом Видар-М, 2000. — 136 с.

- Дадали Е.Л. Наследственные заболевания и синдромы, сопровождающиеся фебрильными судорогами: клинико-генетические характеристики и способы диагностики / Е.Л. Дадали, А.А. Шарков, И.В. Шаркова [и др.] // Русский журн. детской неврологии. - 2016. - Т.11, №2. - С. 33-41.

- Медведев М.И. Проблемы диагностики и терапии судорожных состояний в раннем детском возрасте и пути их решения / М.И. Медведев // Педиатрия. -2012. - Т. 91, № 3. - С. 149-158.

- Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., Гнетов А.В. Исследование функций головного мозга// : Изд-во Ленинградского унив.,1987. -160 с.

Обследование головного мозга - это сложная диагностическая задача для любого специалиста. Он надежно спрятан под черепными пластинами, поэтому в большинстве случаев доступен только для неинвазивных методов диагностики. В арсенале врачей есть следующие способы оценить различные аспекты анатомии и функции мозга:

Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать всевозможные участки человеческого тела и незаменима во многих случаях в диагностике неврологических заболеваний, а вот как часто можно делать МРТ, мы поговорим в этой статье. МРТ и МСКТ диагностика (компьютерная томография) - это разные по своим физическим принципам исследования.

Головной мозг в медицинских центрах СПб можно обследовать с помощью КТ и МРТ, а что лучше выбрать, об этом мы поговорим в этой статье. Если образно описывать диагностическую разницу между этими двумя томографиями, то компьютерная томография - это истребитель, который быстро несется по всем областям тела, а МРТ - это вертолет, который садится и проводит точные и скрупулезное обследование какой-то конкретной области.

Служба бесплатной

Служба бесплатной