Синдром Шегрена (или болезнь Шегрена) — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует собственные железы, вырабатывающие слезы и слюну, что приводит к их воспалению и повреждению. Это состояние часто сопровождается сухостью в глазах (ксерофтальмия) и во рту (ксеростомия), а также может затрагивать другие органы и системы, включая суставы, почки, легкие и нервную систему. В основе синдрома Шегрена лежит хроническое воспаление, которое часто сопровождается такими симптомами, как усталость, болевые ощущения в суставах, сухость в горле и носовых ходах, а также воспаление в других тканях организма. Заболевание может развиваться как самостоятельно (первичный синдром Шегрена), так и в сочетании с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит или системная красная волчанка (вторичный синдром Шегрена). Хотя точные причины заболевания неизвестны, считается, что сочетание генетической предрасположенности и воздействия внешних факторов, таких как вирусные инфекции, может играть важную роль в развитии синдрома Шегрена.

Основные методы диагностики при синдроме Шегрена:

Клиническое обследование включает оценку симптомов сухости слизистой во рту и глазах, тест Ширмера для измерения слезопродукции, осмотр слизистых оболочек на предмет воспалительных изменений и налета. Пальпация слюнных желез для выявления их увеличения, болезненности и участков фиброза.

Лабораторные исследования включают анализ крови на аутоантитела SSA (Ro) и SSB (La), определение уровня антинуклеарных антител и ревматоидного фактора, что подтверждает аутоиммунный характер заболевания. Оценивается концентрация иммуноглобулинов и скорость оседания эритроцитов, что помогает выявить активность воспалительного процесса.

Сиалометрия используется для количественной оценки секреции слюны, что позволяет объективно определить степень гипосаливации. Метод применяется для диагностики начальных стадий синдрома Шегрена и оценки эффективности терапии.

Сиалография проводится для визуализации слюнных желез и их протоков с использованием контрастного вещества, что позволяет выявить обструкцию, деформацию и расширение протоков, характерные для аутоиммунного воспаления.

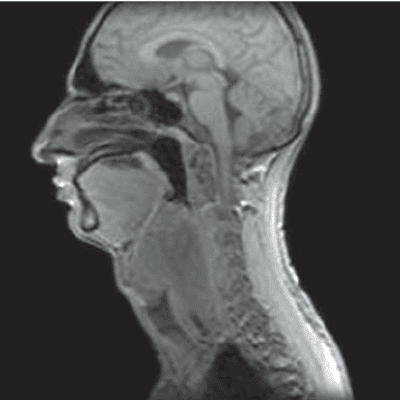

Магнитно-резонансная томография слюнных желез применяется для детальной оценки их структуры, выявления участков воспаления, фиброза и кистозных изменений, что позволяет дифференцировать аутоиммунные и обструктивные поражения.

Ультразвуковое исследование слюнных желез позволяет выявить неоднородность паренхимы, участки гипоэхогенности, микроочаговые воспалительные изменения, что подтверждает хроническое аутоиммунное воспаление. УЗИ используется для динамического наблюдения за прогрессированием заболевания.

Биопсия малых слюнных желез проводится для гистологического подтверждения диагноза, позволяет выявить инфильтрацию лимфоцитами, деструкцию ацинарных структур и замещение их фиброзной тканью. Метод является «золотым стандартом» диагностики синдрома Шегрена.

Офтальмологическое обследование включает биомикроскопию конъюнктивы, тест с флуоресцеином для оценки повреждения эпителия роговицы, что позволяет выявить сухой кератоконъюнктивит, характерный для синдрома Шегрена.

В большинстве случаев диагностика требует комплексного подхода, включающий

- УЗИ слюнных желез

- Сиалография

- Биопсия слюнных желез

- МРТ мягких тканей шеи

Виды синдрома Шегрена

У человека с синдромом Шегрена организм не вырабатывает достаточного количества влаги. Это заболевание обычно диагностируется как первичное или вторичное. При первичном синдроме Шегрена нет других аутоиммунных заболеваний. Вторичный синдром Шегрена диагностируется, когда у больного есть другое аутоиммунное заболевание. Первичный синдром Шегрена имеет тенденцию быть более агрессивным и может вызывать большую сухость, чем вторичный тип.

Признаки болезни Шегрена

Симптомы болезни Шегрена включают сухость глаз, рта, горла и верхних дыхательных путей. Может быть нарушено восприятие вкуса или трудности с глотанием пищи. Также возможно ощущение кашля, охриплости, проблем с зубами или речью. У женщин может наблюдаться сухость влагалища. Болезнь Шегрена имеют схожие симптомы, включая:

- слабость

- помрачение сознания

- лихорадка

- боль в суставах

- мышечная боль

- невралгия.

Менее распространенными причинами болезни Шегрена являются:

- кожная сыпь

- серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом

- воспаление печени, почек, поджелудочной железы или легких

- бесплодие или преждевременная менопауза.

Факторы риска

Точная причина неизвестна заболевания, но существует генетический фактор риска. Если есть член семьи с любым аутоиммунным заболеванием, таким как ревматоидный артрит, риск развития вторичного синдрома Шегрена возрастает.

По статистике 9 из 10 человек с этим заболеванием - женщины, и особенно высока вероятность развития симптомов у женщин в постменопаузе.

Осложнения

Возможным осложнением синдрома Шегрена является повышенный риск развития лимфомы - рака лимфатической системы, связанного с иммунной системой. Симптомами лимфомы могут быть следующие:

- ночная потливость

- лихорадка

- слабость

- необъяснимая потеря веса.

Сиалография, биопсия, УЗИ и МРТ в диагностике синдрома Шегрена

Единого исследования на болезнь Шегрена не существует. Диагноз может быть поставлен после того, как было диагностировано другое аутоиммунное заболевание и появились симптомы, такие как сухость во рту и глазах. Также могут быть серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом или боли в нервах. Чтобы диагностировать вторичный синдром Шегрена с ревматоидным артритом, необходимо пройти ряд обследований. Чаще всего это биопсия нижней губы для поиска очагов лимфоцитов. Протокол исследования на синдром Шёгрена включает:

- Терапевт изучит полную историю болезни и проведет физический осмотр

- Анализ крови используется для того, чтобы проверить, есть ли определенные антитела, характерные для болезни Шегрена

- Биопсия слюнных желез

- УЗИ слюнных желез

- МРТ мягких тканей шеи

- Сиалография

- Исследование Ширмера. Во время этой 5-минутной проверки зрения врач прикладывает фильтровальную бумагу к уголку глаза, чтобы определить наличие сухости

- Ообследование на окрашивание бенгальским розовым или лиссаминовым зеленым измеряет сухость роговицы.

Что хорошо покажет сиалография при синдроме Шегрена

- Степень поражения слюнных желез по расширению и деформации выводных протоков, что позволяет определить выраженность воспалительного процесса.

- Наличие кистозных изменений в ацинарных структурах по множественным округлым полостям с задержкой контрастного вещества, что свидетельствует о разрушении железистой ткани.

- Степень обструкции выводных протоков по участкам сужения и перегибов, что подтверждает фиброзные изменения и нарушение оттока слюны.

- Диффузные воспалительные изменения по нерегулярному распределению контраста в паренхиме железы, что указывает на хронический аутоиммунный процесс.

- Состояние терминальных протоков по их деструкции и уменьшению количества функционирующих ацинарных элементов, что помогает диагностировать поздние стадии заболевания.

Сиалография при синдроме Шегрена выявляет следующие характерные признаки:

В протоках слюнных желез визуализируется диффузное расширение с характерным множеством слабовыраженных округлых кистозных образований, что указывает на хроническое воспаление и разрушение ацинарных структур.

В главных выводных протоках выявляется сужение или обструкция, что свидетельствует о фиброзных изменениях и нарушении оттока слюны. В случаях выраженного поражения фиксируются перегибы и деформации протоков, что указывает на длительный аутоиммунный процесс.

В паренхиме слюнных желез выявляются множественные контрастные лакуны, которые представлены увеличенными ацинарными структурами, что свидетельствует о застойных изменениях слюны и потере функциональных элементов железы.

В области терминальных протоков фиксируются дефекты наполнения, что указывает на деструктивные изменения ацинусов и их частичную облитерацию при прогрессирующем воспалении.

В финальной фазе исследования может обнаруживаться задержка контрастного вещества в расширенных протоках, что свидетельствует о сниженной эвакуационной функции желез и хронической гипосаливации.

Оданко исследование плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Функциональная активность слюнных желез, что делает метод неинформативным для определения степени снижения секреции слюны.

- Структурные изменения ацинарных клеток и степень лимфоцитарной инфильтрации, что ограничивает возможность детальной оценки аутоиммунного воспаления.

- Ранние стадии поражения слюнных желез, что снижает диагностическую ценность обследования при минимальных изменениях.

- Изменения в малых слюнных железах, что делает недостаточной диагностику начальных стадий заболевания.

Что хорошо покажет биопсия при синдроме Шегрена

- Степень лимфоцитарной инфильтрации по количеству лимфоидных клеток в паренхиме слюнных желез, что позволяет диагностировать активность аутоиммунного воспаления.

- Разрушение ацинарных клеток по наличию их атрофии и замещения фиброзной тканью, что указывает на прогрессирующую дисфункцию слюнных желез.

- Формирование и величина лимфоидных фолликулов по скоплениям иммунных клеток в ткани железы, что свидетельствует о выраженной аутоиммунной реакции.

- Степень фиброзных изменений в выводных протоках по их уплотнению и частичной облитерации, что позволяет определить степень нарушения оттока слюны.

- Дегенерация эпителиальных клеток протоков по их пролиферации и дисплазии, что указывает на патологические изменения в секреторном эпителии.

Биопсия при синдроме Шегрена выявляет следующие характерные признаки:

В ацинарных структурах слюнных желез выявляется лимфоцитарная инфильтрация с замещением секреторных клеток иммунными элементами, что свидетельствует о хроническом аутоиммунном воспалении.

В междольковых протоках фиксируется их пролиферация и уплотнение стенок, что указывает на фиброзные изменения и нарушение оттока слюны.

В паренхиме железы выявляются очаги лимфоидной инфильтрации с формированием лимфоидных фолликулов, что свидетельствует о выраженной иммунной реакции с возможным развитием лимфопролиферативных изменений.

В экзокринных клетках ацинусов обнаруживается их деструкция и частичная атрофия, что указывает на прогрессирующую потерю секреторной функции железы.

В тонких выводных протоках выявляются участки облитерации и деформации, что свидетельствует о стойком воспалении и нарастающем фиброзе тканей.

Оданко биопсия плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Функциональная активность железистой ткани, что делает биопсию неинформативным для определения остаточной секреции слюны.

- Динамика воспалительного процесса, что требует дополнительных методов мониторинга.

- Распределение воспалительного процесса в крупных слюнных железах оценивается фрагментарно, что снижает точность диагностики при очаговом поражении.

- Изменения в слезных железах, что делает метод недостаточным для полной оценки экзокринной дисфункции при синдроме Шегрена.

- Ранняя диагностика заболевания без выраженной лимфоцитарной инфильтрации затруднена, что ограничивает чувствительность диагностики на начальных стадиях.

Что хорошо покажет магнитно-резонансная томография при синдроме Шегрена

- Структурные изменения слюнных желез по очагам гипоинтенсивности и снижению объема паренхимы, что позволяет диагностировать атрофические и воспалительные процессы.

- Наличие кистозных образований по гиперинтенсивным участкам на Т2-взвешенных изображениях, что свидетельствует о хронической обструкции протоков и застойных изменениях.

- Активность воспалительного процесса по усиленному накоплению контраста в пораженных зонах, что помогает определить стадию и интенсивность аутоиммунного поражения.

- Фиброзные изменения паренхимы по снижению интенсивности сигнала в хронических очагах, что свидетельствует о замещении железистой ткани соединительной тканью.

- Отек и степень инфильтрации тканей на сканах с подавлением жира, что позволяет выявить воспаление на ранних стадиях заболевания.

МРТ при синдроме Шегрена выявляет следующие характерные признаки:

На Т1-взвешенных изображениях слюнные железы визуализируются с неоднородной структурой и очагами гипоинтенсивности, что свидетельствует о лимфоцитарной инфильтрации и деструктивных изменениях в паренхиме. В выраженных случаях определяется уменьшение объема железистой ткани за счет фиброзных процессов.

На Т2-взвешенных изображениях выявляются гиперинтенсивные участки в слюнных железах, что указывает на наличие кистозных образований, вызванных хроническим воспалением и обструкцией выводных протоков. В случаях активного воспаления фиксируется диффузное повышение сигнала в пораженных железах.

На изображениях с подавлением сигнала от жира определяется отек и воспалительные изменения в слюнных железах, что проявляется участками гиперинтенсивности. В поздних стадиях визуализируется снижение интенсивности сигнала вследствие фиброзных изменений и атрофии железистой ткани.

На сканах с контрастным усилением фиксируется усиленное накопление контраста в активных зонах воспаления, что свидетельствует о прогрессировании аутоиммунного поражения. В зонах фиброза и рубцовых изменений определяется сниженное контрастирование, что подтверждает необратимые изменения в ткани железы.

На диффузионно-взвешенных изображениях выявляется снижение коэффициента диффузии в зонах лимфоцитарной инфильтрации, что указывает на плотность воспалительного инфильтрата и его распространенность. В случаях кистозной трансформации определяется высокая диффузия в зонах кистозных образований.

Оданко томография плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Слабовыраженные изменения ацинарных клеток и степень лимфоцитарной инфильтрации, что ограничивает возможность ранней диагностики заболевания.

- Распределение воспалительного процесса в малых слюнных железах, что снижает точность диагностики очаговых поражений.

- Структурные изменения слезных желез, что требует дополнительных методов исследования.

- Динамика аутоиммунного воспаления, что делает обследование менее информативным.

Список медицинской литературы:

- Васильев В.И. Болезнь Шегрена. Русский мед. журнал, 1998, том 6, № 18. -С. 19-24

- Егорова, Е.А. Лучевая дифференциальная диагностика объемных образований слюнных желез / Е.А. Егорова, М.В. Смысленова, Н.П. Обиня // Современные технологии в медицине. - 2013. - № 3. - С. 31-38.

- Мотсопулос Г.М. Перспективы в исследовании синдрома Шегрена //Терапевтический архив. 1988. №4. - С. 11-13.

- Обиня Н.П. Лучевые методы в диагностике и планировании лечения заболеваний слюнных желез: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.14 / Обиня Николай Павлович. - М., 2012. - 25 с.

- Рунова Н.Б. Современные принципы диагностики и лечения заболеваний слюнных желез / Н.Б. Рунова // Современные технологии в медицине. - 2011. -№3. - С. 152-156.

Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи – это узконаправленное обследование, нацеленное на исследование мышц и органов, которые находятся в шейной области. Это обследование не следует путать с МРТ шейного отдела позвоночника и МРТ сосудов шеи. Магнитно-резонансная томография

Магнитно-резонансная томография в клинической практике используется более 30 лет, и за этот срок апробации не было выявленного ни одного случая негативного воздействия МРТ на здоровье человека. Также, как и УЗИ, этот метод считается абсолютно безопасным, но для данного вида диагностики существует ряд абсолютных

Можно ли сделать МРТ при клаустрофобии? Объективный ответ на этот вопрос - все зависит от степени клаустрофобии и желания пациента. В конечном счете у человека всегда есть возможность пройти МРТ под наркозом или седацией. Но это радикальный вариант решения проблемы боязни замкнутого пространства.

Служба бесплатной

Служба бесплатной