Поджелудочная железа производит ферменты, которые участвуют в процессе пищеварения. Рак поджелудочной железы — это состояние, при котором железа поражается опухолью, состоящей из аномальных, бесконтрольно делящихся клеток. В итоге поджелудочная железа перестает выполнять свою функцию, а прогрессирующий рак при отсутствии лечения может привести пациента к летальному исходу.

Основные методы диагностики при раке поджелудочной железы:

- Клиническое обследование включает сбор анамнеза, пальпацию эпигастральной области, выявление симптомов обструкции желчевыводящих путей, похудания и болевого синдрома, что помогает заподозрить опухолевый процесс. Оценка кожных покровов на наличие механической желтухи проводится для выявления билиарной обструкции при поражении головки поджелудочной железы.

- Лабораторные исследования включают определение уровней онкомаркеров, таких как раковый антиген CA 19-9, карциноэмбриональный антиген и CA 125. Биохимический анализ крови с оценкой уровня билирубина, щелочной фосфатазы и γ-глутамилтранспептидазы помогает выявить билиарную обструкцию.

- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости применяется для первичной диагностики опухоли, визуализации очаговых образований и оценки структуры поджелудочной железы. Эндоскопическое ультразвуковое исследование используется для детальной оценки размеров новообразования, его инвазии в сосуды и прилежащие структуры.

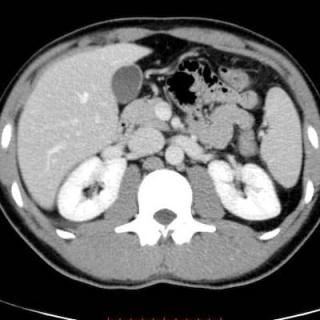

- Компьютерная томография с контрастированием проводится для выявления плотных гиповаскулярных опухолей, их взаимоотношений с сосудами и наличия регионарных или отдаленных метастазов.

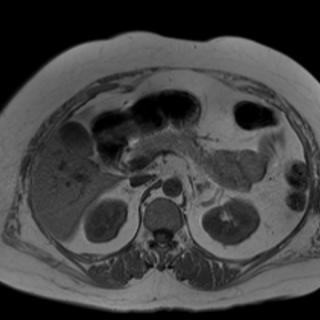

- Магнитно-резонансная томография с холангиопанкреатографией используется для детального исследования желчевыводящих и панкреатических протоков, что помогает выявить признаки их сужения или обструкции опухолью. Высокая контрастность мягких тканей позволяет оценить распространение процесса на окружающие структуры.

- Позитронно-эмиссионная томография с 18F-ФДГ применяется для выявления метаболически активных опухолевых очагов, определения наличия отдаленных метастазов и оценки эффективности лечения.

- Чрескожная биопсия под контролем ультразвукового исследования или компьютерной томографии проводится при необходимости морфологической верификации опухоли. Гистологическое и иммуногистохимическое исследование позволяет определить степень дифференцировки опухоли и прогноз заболевания.

В большинстве случаев, УЗИ поджелудочной железы выбирается как первичный метод диагностики. Если результаты исследования носят тревожный или неясный характер, дополнительно назначается:

Типы рака поджелудочной железы

Рак может поражать разные части поджелудочной железы:

- аденокарцинома развивается в слизистой оболочке протоков поджелудочной железы, которые переносят ферменты, вырабатываемые в пищеварительной системе. Около 95% случаев рака поджелудочной железы являются аденокарциномами протоков

- ампуллярный рак развивается в ампулле Ватера, где проток поджелудочной железы встречается с желчным протоком перед входом в кишечник

- кистозные опухоли - в поджелудочной железе также могут развиться доброкачественные кисты, которые с небольшой вероятностью перерождаются в рак

- нейроэндокринные опухоли развиваются в эндокринных клетках, которые вырабатывают гормоны, в том числе инсулин

- ацинарные клеточные карциномы развиваются в клетках, которые синтезируют желудочный сок (смесь пищеварительных ферментов)

- лимфома - рак лимфатической ткани.

Признаки рака поджелудочной железы

На ранних стадиях рак поджелудочной железы может не проявлять никаких симптомов, что затрудняет диагностику. Такие симптомы, как боль в животе, несварение желудка и непреднамеренная потеря веса, могут проявляться по мере развития раковой опухоли. К сожалению, данные симптомы распространены и могут указывать на ряд других состояний. Другие возможные симптомы рака поджелудочной железы включают:

- желтуха (желтая кожа и глаза, зуд)

- изменение в работе кишечника, например, запор или диарея

- тошнота и рвота

- диабет из-за нарушений выработки инсулина.

Причины рака поджелудочной железы

Причины не до конца понятны, но были выявлены определенные факторы риска, такие как возраст (пациентам, как правило, 50-80 лет), злоупотребление табакокурением и история определенных заболеваний (например, диабет и хронический панкреатит). Считается, что в некоторых случаях присутствует некий генетический фактор, так как примерно в 1 из 10 случаев пациент имеет родственника, страдающего от рака.

Стадии рака поджелудочной железы

Стадия 0. Ранняя стадия рака поджелудочной железы. Опухоль не распространилась в более глубокие слои ткани в поджелудочной железе. На данной стадии рак диагностируется крайне редко.

Стадия 1. Рак находится внутри поджелудочной железы. Опухоль имеет размер 1,5 – 2 см.

Стадия 2. На этой стадии раковая опухоль имеет размер от 2 до 4 см.

Стадия 3. На стадии 3 раковая опухоль имеет размер больше 4 см, но все еще находится в поджелудочной железе.

Стадия 4. Рак распространился за пределы поджелудочной железы в близлежащие крупные кровеносные сосуды.

Если рак распространился на близлежащие лимфатические узлы, то возникает более высокий риск дальнейших метастазов.

УЗИ, МРТ и КТ в диагностике рака поджелудочной железы

Существуют различные диагностические исследования для выявления рака поджелудочной железы:

анализы крови. Кровь проверяется на специфические белки или маркеры опухоли, которые продуцируются раковыми клетками поджелудочной железы. Один из анализов на рак поджелудочной железы называется CA19-9, который позволяет отслеживать реакцию организма на лечение

УЗИ поджелудочной железы. Сканирование может быть выполнено трансабдоминально или через эндоскоп. Эндоскопическое УЗИ поджелудочной железы дает подробные изображения поджелудочной железы с помощью специального устройства – эндоскопа, который вводится в брюшную полость через пищевод. Кроме того, пациенту могут быть назначены компьютерная, магнитно-резонансная поджелудочной железы с контрастом

биопсия. Небольшой образец ткани отбирается из поджелудочной железы для микроскопического исследования на рак поджелудочной железы. Биопсия может быть выполнена во время проведения эндоскопического УЗИ. Иногда образец ткани отбирается с помощью тонкоигольной аспирации путем введения иглы через кожу непосредственно в поджелудочную железу.

Что хорошо покажет ультразвуковое исследование при раке поджелудочной железы

- Форма и размеры опухоли по нарушению однородности паренхимы и выявлению гипоэхогенного или смешанного образования с неровными контурами.

- Структура кровоснабжения опухоли по усиленной или хаотичной васкуляризации в допплеровском режиме, что отражает уровень ангиогенеза.

- Степень обструкции панкреатического протока, что указывает на механическую компрессию.

- Наличие некротических зон внутри опухоли по участкам сниженной эхогенности без признаков кровотока, что свидетельствует о злокачественном росте.

- Вовлечение сосудов брюшной полости по утолщению стенок и изменению спектральных характеристик кровотока в крупных артериях и венах.

УЗИ при раке поджелудочной железы выявляет следующие характерные признаки:

В серошкальном режиме опухолевое образование визуализируется как гипоэхогенный или изоэхогенный узел с нечеткими, неровными или инфильтративными контурами, что свидетельствует о злокачественном процессе.

В допплеровском режиме на ранних стадиях новообразование характеризуется усиленной неравномерной васкуляризацией, а на поздних стадиях выявляются зоны с отсутствием кровоснабжения из-за некроза. Нарушение проходимости сосудов фиксируется по изменению скорости и направления кровотока в крупных артериях и венах поджелудочной железы.

В энергетическом допплеровском режиме патологическое сосудистое русло опухоли визуализируется как неравномерно расширенные и хаотично расположенные сосуды с нерегулярной васкуляризацией, что свидетельствует об ангиогенезе. Обструкция воротной вены или мезентериальных сосудов фиксируется по снижению или полному отсутствию кровотока в зоне компрессии опухолью.

В контрастном УЗИ опухоль в артериальной фазе демонстрирует слабое или неоднородное накопление контраста по сравнению с нормальной паренхимой поджелудочной железы, что помогает отличить аденокарциному от доброкачественных процессов. В портальную фазу гипоэхогенные зоны без накопления контраста свидетельствуют о некрозе, что указывает на агрессивность опухолевого роста.

В динамическом режиме степень инвазии опухоли в окружающие органы фиксируется по ограничению подвижности поджелудочной железы и вовлечению прилежащих структур. Деформация и расширение панкреатического и желчного протоков отображается как анехогенные линейные структуры, что свидетельствует о механической обструкции.

Оданко сонография плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Границы опухоли могут сливаться с окружающей тканью, что затрудняет точное определение степени инфильтрации.

- Ранние изменения в протоках без выраженной обструкции визуализируются с низкой детализацией, что снижает диагностическую чувствительность на начальных стадиях.

- Глубина инвазии опухоли в забрюшинное пространство из-за ограничения проникновения ультразвуковых волн.

- Метастатическое поражение лимфатических узлов не всегда отчетливо дифференцируется, особенно при отсутствии значительного увеличения их размеров.

- Циркуляторные изменения в зоне опухоли без выраженной васкуляризации, что ограничивает точность оценки периферического роста.

Что хорошо покажет магнитно-резонансная томография при раке поджелудочной железы

- Размеры и форма опухоли определяются по гипоинтенсивному или гетерогенно-интенсивному сигналу на Т1- и Т2-взвешенных изображениях.

- Глубина инвазии опухоли в прилежащие ткани по изменению однородности структуры и размытости границ пораженной зоны.

- Обструкция панкреатического и желчного протока фиксируется по их расширению проксимальнее зоны компрессии, что свидетельствует о механическом сдавлении опухолью.

- Степень сосудистой инвазии по изменению формы и просвета артерий и вен, что помогает определить степень поражения магистральных сосудов.

- Наличие метастазов в лимфатических узлах по их увеличению, изменению сигнала и сниженной диффузии на диффузионно-взвешенных изображениях.

МРТ с контрастом при раке поджелудочной железы выявляет следующие характерные признаки:

На Т1-взвешенных изображениях опухолевое образование визуализируется как гипоинтенсивный узел с размытыми или инфильтративными краями, что свидетельствует о нарушении нормальной структуры паренхимы. Инвазия в окружающие ткани фиксируется по изменению однородности сигнала в прилежащих участках, что указывает на распространение опухолевого процесса.

На Т2-взвешенных изображениях опухоль визуализируется как гиперинтенсивное или гетерогенно-интенсивное образование, что помогает отличить злокачественный процесс от воспалительных изменений. Расширение панкреатического и желчного протоков визуализируется как гиперинтенсивные линейные структуры, указывающие на их механическую компрессию.

На сканах с подавлением сигнала от жира границы опухоли становятся более четкими, что позволяет дифференцировать новообразование от жировой ткани и определить степень локального распространения. Вовлечение сосудистых структур фиксируется по изменению их формы и сужению просвета, что указывает на опухолевую инфильтрацию.

На контрастных изображениях в артериальной фазе злокачественное образование демонстрирует слабое накопление контраста по сравнению с нормальной паренхимой поджелудочной железы, что характерно для аденокарцином. В портальную фазу гипоинтенсивные зоны внутри опухоли свидетельствуют о некротических изменениях и нарушении перфузии.

На диффузионно-взвешенных изображениях снижение коэффициента диффузии фиксируется в зонах высокой клеточной плотности, что помогает дифференцировать опухоль от кистозных и воспалительных процессов. Метастазы в лимфатических узлах визуализируются по изменению их структуры и диффузии, что свидетельствует о распространении опухоли.

Оданко томография плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Слабовыраженные изменения опухоли и степень клеточной дифференцировки, что исключает возможность точной морфологической оценки.

- Малые метастазы в лимфатических узлах и отдаленные микрометастазы при отсутствии значительного изменения их структуры.

- Функциональное состояние поджелудочной железы и уровень ее ферментативной активности не оцениваются, что ограничивает комплексную диагностику органа.

- Начальные изменения в панкреатических и желчных протоках без выраженной обструкции могут не выявляться, что снижает точность диагностики ранних стадий.

- Изменения циркуляции в тканях без явного ангиогенеза опухоли, что делает метод малоинформативным для оценки ранних сосудистых нарушений.

Что хорошо покажет компьютерная томография при раке поджелудочной железы

- Размер и форма опухоли по гиподенсивному узлу с размытыми контурами, что позволяет оценить степень распространения процесса.

- Глубина инвазии опухоли в прилежащие структуры фиксируется по изменению плотности тканей и нарушению их целостности, что помогает определить стадию заболевания.

- Степень обструкции панкреатического и желчного протока визуализируется по их расширению проксимальнее зоны компрессии, что свидетельствует о механическом сдавлении опухолью.

- Сосудистая инвазия по изменению контура, стенозу или полному перекрытию просвета магистральных сосудов, что позволяет выявить степень вовлеченности сосудистой системы.

- Метастазы в лимфатических узлах фиксируются по их увеличению, неоднородной структуре и сниженной плотности, что указывает на распространение опухоли.

КТ при раке поджелудочной железы выявляет следующие характерные признаки:

В режиме нативного сканирования опухолевое образование визуализируется как гиподенсивный узел с размытыми или инфильтративными краями, что указывает на деструкцию паренхимы железы. Гетерогенная плотность опухоли фиксируется за счет зон некроза, кальцинатов или кровоизлияний, что свидетельствует о высоком уровне тканевой деструкции.

В артериальной фазе контрастного усиления опухоль демонстрирует слабое накопление контраста, что отличает ее от нормальной паренхимы, обладающей более интенсивным васкулярным рисунком. Сужение или обструкция панкреатических и желчных протоков визуализируется по их выраженному расширению проксимальнее опухолевого поражения.

В венозной фазе контрастного усиления выявляется снижение плотности опухоли относительно окружающих тканей, что указывает на нарушение перфузии и сосудистую инвазию. Распространение опухоли на магистральные сосуды фиксируется по изменению их контура, стенозу или полному перекрытию просвета.

В поздней фазе контрастирования некротизированные участки опухоли остаются гиподенсивными по сравнению с прилежащими тканями, что помогает выявить зоны неоваскуляризации. Метастатическое поражение лимфатических узлов фиксируется по их увеличению, неоднородной структуре и снижению плотности.

В режиме объемной реконструкции трехмерное изображение поджелудочной железы и прилежащих сосудов позволяет оценить степень компрессии и инвазии опухоли, что помогает в предоперационном планировании.

Оданко МСКТ плохо визуализирует следующие аспекты патологии:

- Слабовыраженные изменения в ткани опухоли, что исключает возможность оценки степени дифференцировки опухолевых клеток.

- Ранние сосудистые нарушения без выраженной обструкции, что снижает точность диагностики начальных стадий заболевания.

- Функциональное состояние поджелудочной железы, включая ее ферментативную активность, что ограничивает диагностику секреторных нарушений.

- Изменения в циркуляции опухоли и прилежащих тканей без явного ангиогенеза, что делает метод малоинформативным для оценки ранних сосудистых нарушений.

- Малые метастазы в отдаленные органы могут быть недостаточно выраженными на сканах, что снижает эффективность обследования для оценки диссеминированного процесса.

Список медицинской литературы:

- Аруин Л.И. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника / Л.И. Аруин, Л.Л. Капуллер, В.А. Исаков. Триада - X. - Москва: 1998. -С. 307.

- Бедный М.С. Демографические факторы здоровья /М.С. Бедный. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 247 с.

- Гарин A.A. Рак поджелудочной железы / A.A. Гарин, И. Базин. - М.: 1999.-254 с.

- Кубышкин В.А. Панкреатодуоденальная резекция с сохранением желудка при раке периампулярной зоны и головки поджелудочной железы B.А. Кубышкин, И.А. Козлов, Р.Б. Алиханов //Хирургия - 2001, № 6. - 50-59 стр.

МРТ или КТ брюшной полости - что лучше выбрать? Ответ на этот вопрос во многом зависит от: цели обследования; первичного диагноза; анамнеза пациента; наличия противопоказаний; уровня допустимого лучевого воздействия.

КТ органов брюшной полости – это метод лучевой диагностики, который позволяет получить за одно сканирование данные о состоянии всех органов брюшной полости и забрюшинного пространства. В клинках СПб ее осуществляют на низкодозных спиральных компьютерных томографах срезовой

Подготовка к МРТ брюшной полости является наиболее сложной. Для получения максимально точных и информативных результатов необходимо соблюдать следующие правила: Диета за 2-3 дня до назначенного МРТ исследования брюшной полости. Исключить продукты, повышающие

Служба бесплатной

Служба бесплатной